Je n’ai jamais lu Emmanuel Roblès.

Il est connu dans le monde littéraire mais je ne le connaissais pas l’année dernière.

Il mérite pourtant d’être connu. Il est né à Oran, y a grandi, et témoigne de l’Espagne en Algérie.

Il y a même un site qui lui est consacré et sur lequel se trouvent pas mal de renseignements.

Parce que jusqu’ici, j’ai fait une erreur : j’ai considéré qu’Oran était espagnole.

Mais Emmanuel Roblès m’a permis d’y voir plus clair.

Oran était une ville algérienne, profondément algérienne, à tendance hispanique. Une hispanité de l’Oranie.

Petit à petit, je découvre les livres qui comptent. En voilà un de plus : Emmanuel Robles et l’Hispanite en Oranie

Il est de Guy Dugas qui a beaucoup écrit sur l’Algérie et l’hispanité. Et il m’en apprend autant sur Emmanuel Roblès que sur l’Oranie espagnole.

Introduction du livre :

« Car si l’Oranie a failli être espagnole, comme nous le rappelle dans la première partie du volume les historiens – et particulièrement en ces pages l’écrivain oranais Yahia Blaskri -, elle est demeurée en réalité profondément algérienne, africaine, orientale, sinon pleinement arabe.

Pas d’Oranie espagnole ; pas d’Oranie hispanique, mais plutôt hispanité de l’Oranie, comme une lente imprégnation historique, une empreinte qui féconda l’oeuvre de Roblès, et tout autant celle de Sénac et de quelques autres – et avant elle celles de quelques Espagnols célèbres tels que Cervantès, comme le montrent ici Michel Moner et Ahmed Abi Ayad.

Lente imprégnation, nette empreinte linguistique ou architecturale… et à l’occasion blessure, durant la guerre civile -comme on le ressent à la lecture des pages en langue espagnole d’Oran Républicain – ou plus tard au moment de l’apatriement en France, pays inconnu pour la plupart des algéro-espagnols. »

A noter ici, le terme « apatriement » .

C’est la première fois que je le rencontre. Je ne savais même pas qu’il existait. Je pense d’ailleurs qu’il s’agit d’un néologisme. Et il me parait plus juste, en effet, que rapatrié.

A la fin du livre, il y a plusieurs extraits d’entretiens avec Emmanuel Roblès.

Des entretiens vraiment passionnants, qui en apprennent énormément sur les relations entre les Arabes et les Espagnols, par exemple. Mais aussi sur le fait que Roblès va choisir d’apprendre l’arabe plutôt que l’anglais au collège Ardaillon.

Dans la revue Simoun n°30 parue en décembre 1959 et consacrée à « Notre ami Roblès », Camus souligne combien le sang espagnol et l’énergie berbère, « unis [ici] en un seul caractère, donn[ent] une race d’hommes qui se sent mal à l’aise en métropole, mais devant qui les métropolitains se sentent dans l’inconfort. »

C’est profond comme remarque. C’est terrible de se sentir à ce point mis à nu.

C’est Camus.

Alors je reviens à Emmanuel Roblès et je distille son entretien du 19 janvier 1973 avec James Kilker, inconnu pour ce qui me concerne.

Chacun y trouvera de quoi se nourrir.

Paul Souleyre (mais qui est Paul Souleyre ?)

*

Emmanuel Roblès avec James Kilker – Petit extrait de l’entretien du 19.01.1973

Emmanuel Roblès : Nous, nous habitions un quartier espagnol. Il n’y avait pas d’Arabes.

Les Arabes que nous voyions étaient les ouvriers qui traversaient la ville pour aller travailler. Il n’y avait pas de bonnes arabes parce que nous habitions un quartier pauvre et ce sont nos mères qui étaient bonnes.

Donc, les Arabes qui venaient dans notre quartier étaient les marchands ambulants, les marchands de légumes, le marchand de miel. Le matin, un chevrier, un Espagnol, passait avec ses chèvres pour vendre du lait.

Toute mon enfance, de l’âge de quatre ans jusqu’à l’âge de douze-treize ans, je me souviens que, comme ma mère était déjà partie, c’est moi qui l’achetais.

Le marchand de poisson, de fromage, le rémouleur, le tondeur de chien, tous étaient des Espagnols.

Pour voir des Arabes, il fallait aller au Village nègre ou à la Marine : ils étaient dockers. Et chaque jour ils descendaient en traversant notre quartier pour aller travailler, et le soir, ils remontaient.

Pour nous, c’étaient « los Moros » mais il n’y avait aucun racisme chez nous.

Il y avait aussi des manœuvres arabes qui travaillaient avec les maçons. Ils mangeaient à la même table que les maçons.

C’était comme ça chez mon beau-père, il pourrait vous le confirmer. Je n’ai jamais vu la moindre trace de racisme chez les ouvriers maçons.

D’abord, les maçons parlaient arabe et les ouvriers arabes parlaient espagnol et français. Plus exactement, c’étaient des manœuvres marocains qui venaient du Rif espagnol où ils crevaient de faim, pour travailler à Oran.

Eux maîtrisaient parfaitement l’espagnol, mieux même que les gens du quartier qui parlaient un espagnol corrompu par le français.

Par exemple, on disait « una carota », pour « une carotte », au lieu de « una zanahoria », « una pomma » au lieu de « una manzana », « una birra » au lieu de « una cerveza ».

Alors que les Arabes qui venaient de là-bas parlaient « castizo », ils parlaient vrai.

Quant aux ouvriers arabes algériens, ils parlaient un mauvais français, mais on les entendait peu puisque nos maçons à nous parlaient tous arabe.

Mon beau-père, M. Pedroti, était de père italien et de mère espagnole. Je n’ai pas connu son père, un légionnaire, mais sa mère, Dolores, oui. Lui ne savait pas l’italien, mais il avait appris le français avec son père, et l’espagnol avec sa mère.

Et aussi l’arabe, l’arabe populaire, qu’il parlait parfaitement, mieux qu’un Arabe.

Même maintenant, s’il rencontre un Arabe, il s’adressera à lui en arabe. Combien de fois ai-je entendu des Arabes lui dire « mais tu es un tachita ! » : « mais tu es un démon puisque tu n’es pas musulman et que tu parles mieux que nous ! »

JK : Et vous, avez-vous appris l’arabe quand vous étiez jeune ?

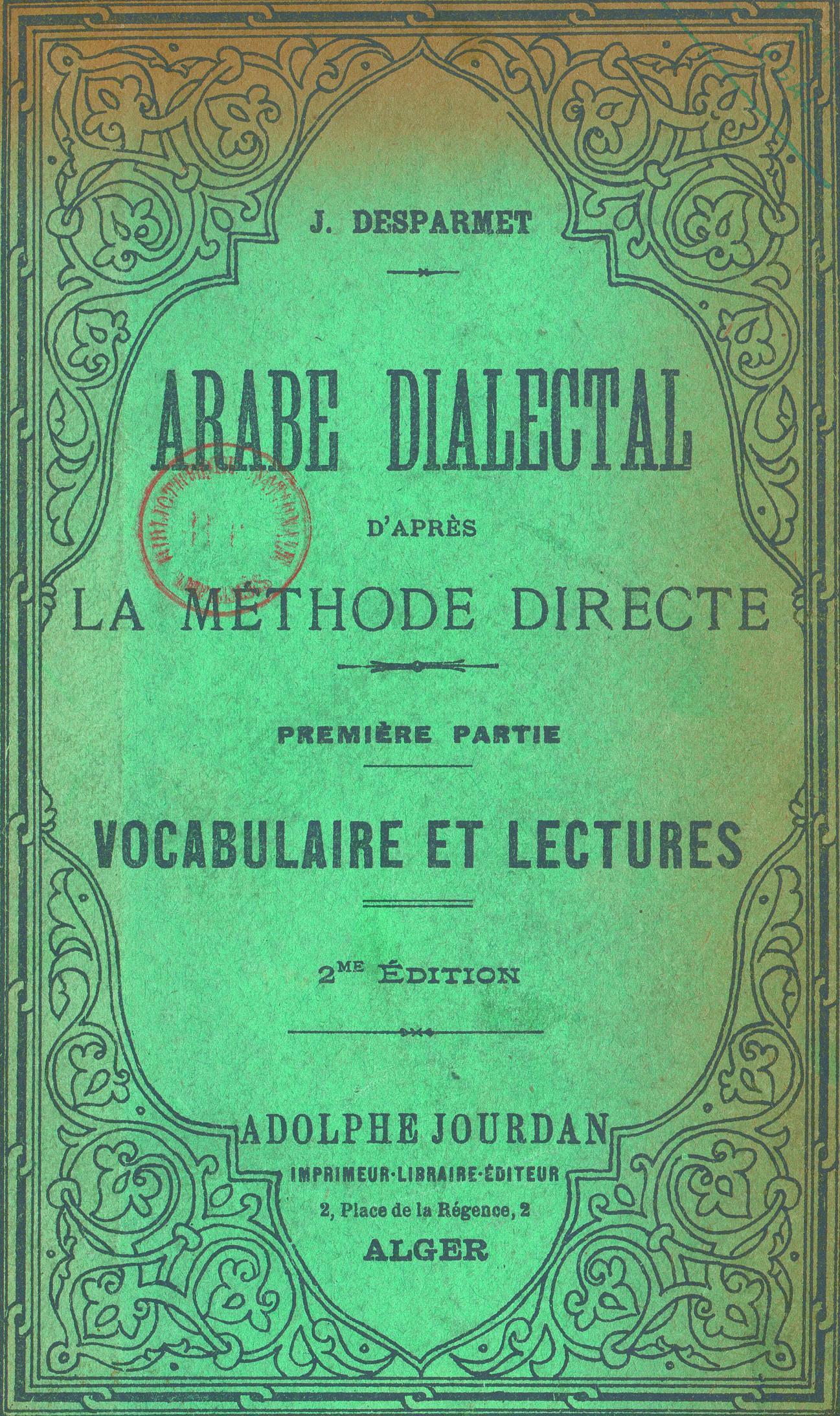

Emmanuel Roblès : Oui, je ne l’ai pas appris sur le tas, par contact avec la population, comme mon beau-père, mais au collège Ardaillon. Au tableau noir, si vous préférez, à quatorze-quinze ans, et jusqu’à l’École normale. Au collège, on avait le choix entre l’anglais et l’arabe. J’ai été tenté par l’arabe, parce que je me disais que j’avais le temps d’apprendre l’anglais. En réalité, je ne l’ai appris correctement. Mais l’arabe m’intéressait parce que je vivais en milieu arabe et je voulais comprendre. Je le comprenais un peu, je le baragouinais.

JK : Vous appreniez l’arabe littéraire ?

Emmanuel Roblès : Non, l’arabe populaire, dialectal. L’arabe littéraire s’étudiait à l’université. L’arabe dialectal est à peu près à l’arabe littéraire ce que le français est au latin. Quoique la distance ne soit pas aussi grande qu’entre le français et le latin. Simplement pour vous faire comprendre qu’il y a une forte différence.