Vichy à Oran, c’est comme partout ailleurs, très désagréable.

Et tout le monde de se justifier :

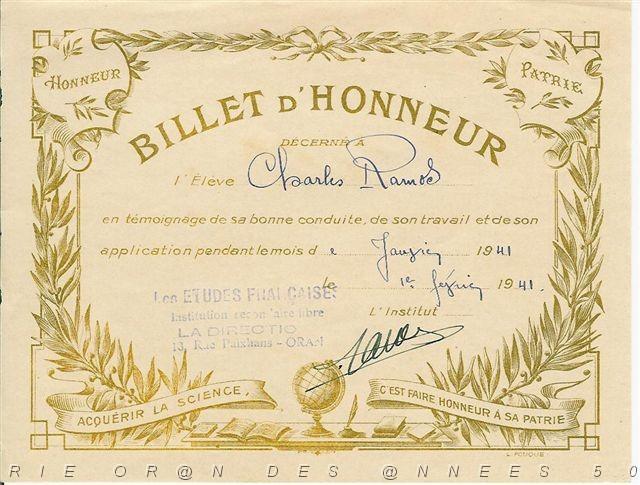

« En 1941, Camus enseigne l’histoire et la géographie dans un collège privé « aux places limitées » dénommé « Les Etudes Françaises », situé au 18 de la rue Paixhans, face au lycée Lamoricière, rebaptisé dans les années 70 lycée Pasteur.

Cet établissement, une grande maison de maître occupée aujourd’hui par plusieurs locataires, accueillait pour des cours de rattrapage, des élèves de la neuvième à la terminale.

Visée par la censure de Vichy, une publicité parue le 18 septembre 1941 dans l’Echo d’Oran indique que sa direction et ses professeurs sont « intégralement français ».

C’est dans Camus à Oran, le livre signé Abdelkader Djemaï et préfacé par Emmanuel Roblès, paru en 1995.

« […] Allons, cher Abdelkader Djemaï, il nous faut admettre qu’en dépit des notations satiriques du Minotaure, l’Algérois Albert Camus, de son propre aveu, a bel et bien vécu dans notre ville des heures profondément heureuses. »

Il faut admettre aussi qu’en 1941, Camus est professeur d’Histoire-Géographie parce qu’il ne trouve pas de place en tant que professeur de philosophie, et que si Jean-Michel Guirao crée la revue Simoun en 1952, c’est parce qu’au sortir de la guerre, selon ses propres critères, il ne se passe rien sur le plan culturel à Oran.

Albert Camus passe au cours Descartes

« Camus collabore aussi avec André Bénichou, professeur de philosophie au lycée Lamoricière et fin connaisseur de l’œuvre de Proust. Bénichou ouvrira une petite école privée après la décision du gouvernement de Vichy de chasser les juifs des écoles.

Les cours étaient donnés dans des appartements, comme celui du 11, boulevard Gallieni, anciennement boulevard du Lycée, avant que Bénichou puisse créer, après la guerre, le fameux cours Descartes, l’établissement du 22, rue Cavaignac où bon nombre d’Oranais ont été formés.

En 1953, après avoir dirigé la revue Caliban, à laquelle collaborait Camus, le journaliste et écrivain Jean Daniel y enseignera la philosophie et la littérature. L’historien Marc Ferro fera aussi partie des professeurs. »

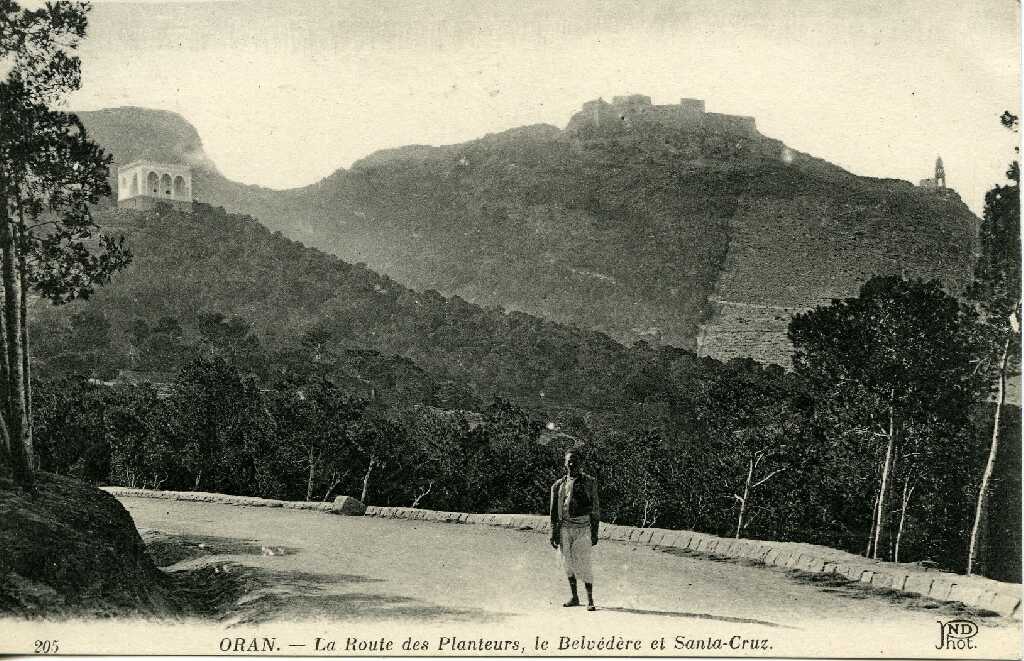

« Bénichou et Camus, qui donnait des cours de français, déjeunaient souvent au Belvédère, un restaurant de style mauresque qui dominait, sur le flanc du Murdjadjo, le quartier des Planteurs et sa pinède. »

Mais ils aimaient bien faire la fête du côté de Canastel, en bande.

« […] ils aimaient se détendre en compagnie de leurs épouses et du docteur Henri Cohen, à qui on doit les photos des deux amis. Il leur interdisait, l’un tuberculeux (Camus) et l’autre souffrant du coeur (Bénichou), de boire et de fumer. »

Je ne crois pas que j’aurais fait cet article tout en informations (et donc très ennuyeux) si je n’avais pas déniché par hasard une petite perle sur le site de la Société des Études Camusiennes.

Dans le bulletin n°63 de juillet 2002, à la page 50, on trouve une référence à cette « amie » présente sur la photo à côté d’André Bénichou en 1941. Il s’agit de Rolande Choucroun, l’épouse du docteur Henri Cohen qui soignait à la fois Camus et Bénichou.

Camus lui envoie une courte lettre le 19 juillet 1955, que je vais reproduire ici, et qu’il faudra remettre dans son contexte. L’homme espérait autre chose de l’Algérie.

Lettre autographe communiquée par Frantz Favre à la Société des Études Camusiennes, avec l’autorisation de Catherine Camus, la fille d’Albert Camus.

Bonne lecture.

Paul Souleyre (mais qui est Paul Souleyre ?).

NB : Toutes les citations sont extraites du livre de Abdelkader Djemaï, Camus à Oran

*

19 juillet 1955

Chère amie,

Je vous remercie, de tout cœur, de votre lettre. Elle a calmé un scrupule que je ne cesse d’avoir, en parlant de notre pays et de son drame. C’est que j’en suis loin et que je risque de ne pas être assez juste, ni assez nuancé. Ce que je lis dans la presse de Paris sur ces sujets m’est odieux quel que soit le côté qui s’exprime. Il y manque toujours ce peu d’imagination, cette sympathie qui fait qu’on ne peut juger de rien absolument. Et je crains parfois de céder moi aussi à la tentation de juger de haut sous le seul prétexte que je suis loin. Mais si vous qui êtes là-bas, et dont je connais le cœur, m’approuvez, je me sens plus sûr de moi.

Mais c’est un bien affreux malheur que celui de ce grand pays, que je ne peux oublier. Je l’ai aimé bien plus peut-être qu’aucun être au monde, et en tout cas d’une manière qui ne s’adressait qu’à lui. Je n’ai pas cessé de le regretter et de me sentir en exil à Paris. Et aujourd’hui je me sens dans un exil encore plus grand. Et quand on sait qu’il suffirait de si peu pour que la paix revienne enfin chez nous, la colère s’ajoute encore à la peine.

Je ne sais pourquoi je vous dis tout cela, que vous savez d’ailleurs. Seulement peut-être, parce que votre lettre a réveillé beaucoup de choses en moi et qu’elle m’a fait mieux sentir, et plus simplement, ce qui me lie à vous.

Je vous en remercie encore. Dites, je vous prie, à votre mari mes amicales pensées et partagez avec tous les vôtres l’assurance de mon affectueux souvenir.

Albert Camus