Voilà enfin le document que j’attendais.

Une description nette et précise de Ville Nouvelle, du village de Lamur, et du village des Planteurs.

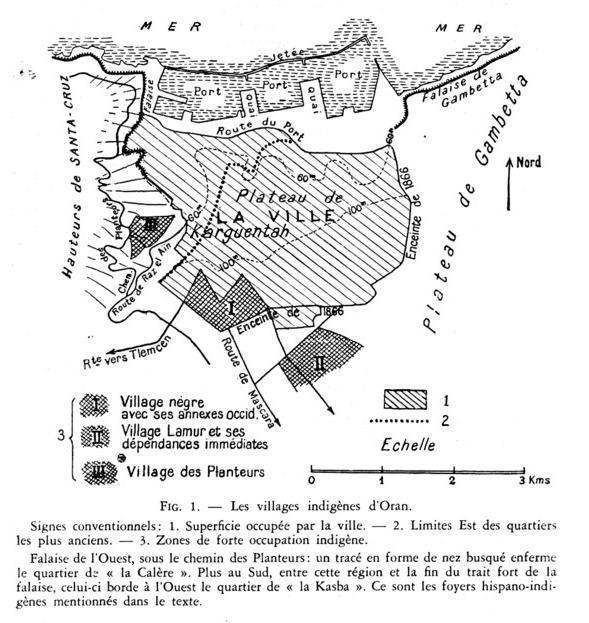

René Emsalem arrive de la Société Géographique de Lyon, passe un certain temps à Oran, et s’intéresse aux trois zones musulmanes de la ville.

On se situe autour de 1948-1950, et il n’est pas impossible que son travail s’inscrive dans le cadre des enquêtes socio-sanitaires « visiblement inspirées par les enquêtes de géographie et de sociologie urbaines menées à la même époque, que se soit par Robert Montagne pour les villes marocaines en général, ou par André Adam à Casablanca ». (Saddek Benkada dans la revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales)

C’est la municipalité de Fouques-Duparc qui commence à s’inquiéter des « nombreuses poches de misère » qui se développent « aussi bien dans les faubourgs de la périphérie que dans les quartiers pauvres de l’ancienne ville. »

Le document est extrêmement objectif ; il n’est pas là pour dire si c’est bien ou si c’est mal, il est là pour délimiter, décrire, compter, et rendre ses conclusions à la mairie avant de quitter la ville pour d’autres cieux.

Donc il délimite et il compte.

Recensement du 31 octobre 1948 réalisé dans toute l’Algérie :

- Ville Nouvelle : 32.339

- Villages de Lamur, Medioni et Lyautey : 31.856 (41.465 si on élargit la zone)

- Village des Planteurs : 10.035

René Emsalem sait que ces chiffres sont inférieurs à la réalité -les estimations officieuses des Planteurs sont de 15.000 habitants- mais il sait aussi que ce sont des chiffres qui permettent de se faire une idée : sur une ville de 250.000 habitants à l’époque, il y a entre 80 et 85.000 musulmans répartis sur trois zones.

10 ans plus tôt, en 1936, il étaient 46.000.

Il s’agit d’un afflux de population rurale souvent misérable et mal fixée à la terre, attirée par les possibilités de travail qu’elle trouve dans les villes. « C’est du reste un phénomène général en Afrique du Nord que cette rapide augmentation par immigration de la population indigène des grandes villes du littoral. »

Du coup, on fait la différence entre les « hadar » (pluriel de hadri) et les « berrani » :

– Les hadar, musulmans « de condition fréquemment aisée et de vieille souche urbaine », se retrouvent aussi bien dans le Village Nègre qu’au niveau de la Kasba, deux zones reliées par le quartier israélite, « dont quelques parties, en bordure de la ville, font assister à la cohabitation, parfois dans les mêmes maisons, d’Israélites et de musulmans. »

– Les berrani, ou étrangers -venus de la campagne à une date récente- sont plus au sud, au niveau de Lamur, dans une zone qui mélange de manière assez homogène, hadar et berrani. René Emsalem estime que Lamur est plus ou moins une dépendance du Village Nègre. Il n’y a quasiment pas de musulmans à l’Est de la ville (Gambetta-St-Eugène), davantage occupée par des Européens d’origine espagnole.

Et les hadar, de condition aisée ou moyenne, n’aiment pas beaucoup les berrani, considérés comme frustres.

Il y a beaucoup de différences entre hadar et berrani dans l’article de René Emsalem, je ne vais pas les recopier ici, ça n’aurait pas de sens. Le texte est en téléchargement à la fin de l’article, chacun pourra se faire une idée de la question.

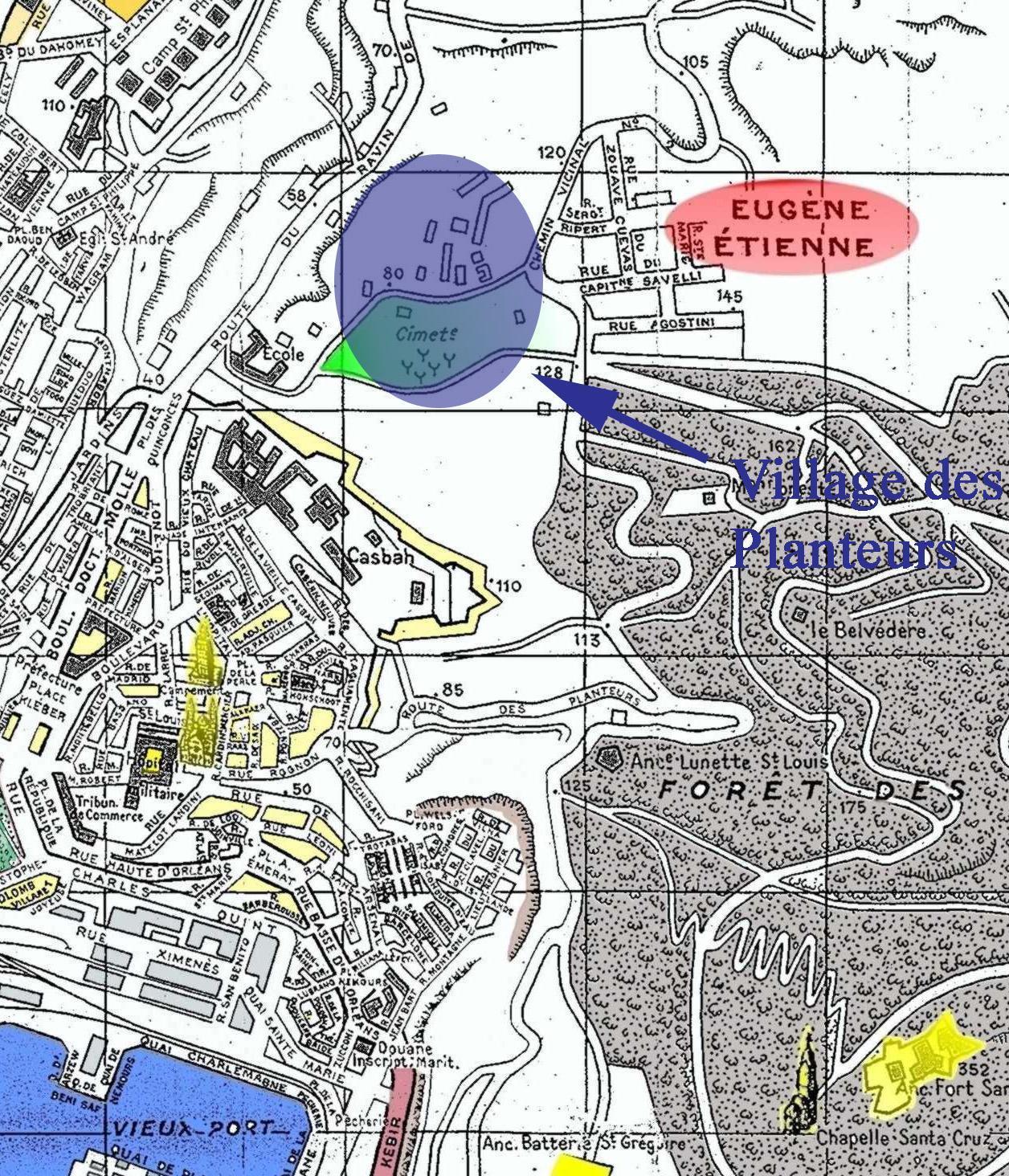

René Emsalem décide ensuite de se fixer plus longuement sur la description du village des Planteurs.

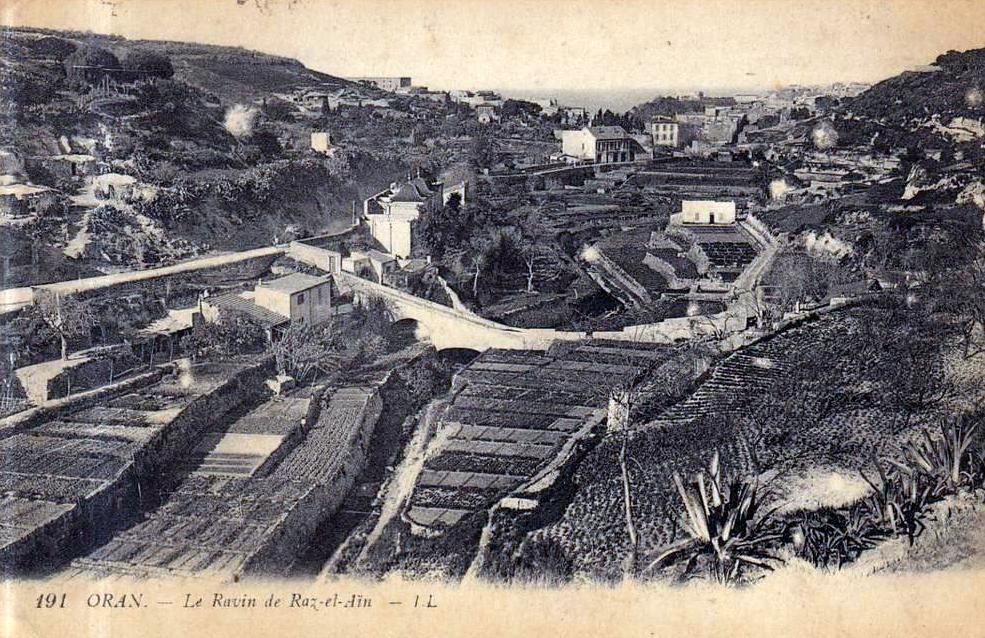

Le village est situé entre la route des Planteurs (130 m) et celle du ravin de Raz-el-Aïn (60 m), en pente, sur le flanc ouest du cours d’eau, en face du Camp St-Philippe de l’autre côté de la rive.

Il est constitué :

- D’une zone vraiment dense sur laquelle il n’est plus possible de construire ;

- D’une zone juxtaposée un peu moins dense, au sud ;

- Et même de quelques habitations troglodytes, plus au sud encore.

René Emsalem fait remarquer quelques paragraphes plus haut dans son texte que l’on commençait à apercevoir une « lente substitution d’habitants indigènes à des Oranais de souche espagnoles dans le Nord-Ouest de l’agglomération », c’est-à-dire au niveau de la Calère :

René Emsalem fait remarquer quelques paragraphes plus haut dans son texte que l’on commençait à apercevoir une « lente substitution d’habitants indigènes à des Oranais de souche espagnoles dans le Nord-Ouest de l’agglomération », c’est-à-dire au niveau de la Calère :

« Là, les raides pentes de la Calère, vieux quartier espagnol, en contrebas de Santa-Cruz, dont les étroites rues horizontales sont traversées par d’autres rues en escalier, ont reçu des locataires musulmans. Et, dans la Kasba, proche de là, de vieilles maisons espagnoles, à couverture de tuiles, et de forme carrée autour d ‘un patio, sont fréquemment peuplées par des Indigènes. »

C’est ce qui s’est passé dans le cas des Planteurs, mais plus tôt dans le temps, au milieu des années 20 :

1 – Présence des Espagnols (avant 1925)

Les pentes de ce quartier étaient couvertes de figuiers de Barbarie. Le terrain, divisé en parcelles, était loué pour le défrichage, la culture, et un élevage de basse-cour, à des colons espagnols logés dans de pauvres baraques.

2 – Substitution par les marocains (1925-1926)

La première occupation « indigène » de ce terrain n’a eu lieu qu’à partir de 1925-26, avec l’arrivée de Marocains venus de la zone espagnole, berbérophones, et qui, en outre du dialecte « chelha », employaient volontiers l’espagnol. D’ordinaire, ils construisaient eux-mêmes leurs maisons.

3 – Arrivée des algériens de l’Est du département d’Oran (1937-1938)

Peu à peu sont venus d’autres éléments, algériens et arabophones, issus notamment de l’Est du département d’Oran, donc « Cheraga », soit gens de l’Est, qui s’opposaient aux « Mgharba », ou gens de l’Ouest. Cette deuxième immigration ne devint importante que vers 1937-1938, à la veille de la guerre.

*

Résultat, en 1950, lorsque René Emsalem parcourt les rues du quartier des Planteurs et posent des questions à tout le monde, il se rend vite compte que les marocains et les algériens ne fonctionnent pas du tout de la même manière, au moins dans ces lieux.

Et comme il l’écrit de façon un peu élaborée, les deux catégories de population se sentent tellement différentes l’une de l’autre, que leur état d’esprit « les pousse quelquefois à l’antagonisme ». C’est-à-dire que, de temps en temps, ils doivent en arriver aux mains parce que leur conception du monde n’est pas la même :

→ Chez les Marocains :

- Les femmes vont le visage découvert. Le vêtement extérieur est une longue robe serrée à la ceinture et se complète de la coiffe entourée d’un turban.

- Les hommes porte une calotte souple et basse en drap clair

→ Chez les Algériens :

- « Les femmes portent le grand drap qui enveloppe le corps et ne laisse apercevoir qu’un seul œil ou les deux yeux. » (Le Hayek)

- Les hommes portent le fez rigide.

Mais en vérité, les contrastes ne sont pas si marqués que ça chez les hommes ; le vêtement traditionnel, peu à peu abandonné, n’est plus porté que lors des fêtes religieuses. Il est remplacé par le vêtement européen, vêtement de travail d’une extrême variété.

*

Alors à quoi ressemble le quartier des Planteurs ?

Mode d’occupation du terrain

Il y a une double superposition des propriétés :

→ De gros propriétaires (qui peuvent être musulmans) louent des parcelles de terrain à des « Indigènes » (statut de l’époque) qui y construisent des habitations.

→ Les « Indigènes » qui construisent des habitations (sur terrains loués) les louent eux-mêmes, souvent pièce par pièce.

Organisation du village

Deux ou trois rues traversent l’agglomération de bas en haut et sont entrecoupées de rues horizontales. D’innombrables petits chemins s’entrecroisent ensuite pour former un dédale dans lequel il devient vite difficile de se repérer.

→ Le village se découpe donc plutôt en petits groupes de maisons.

→ Les petits chemins servent surtout à l’écoulement des eaux.

→ Aucun pavage ne protège les rues donc elles sont boueuses les jours de pluie.

→ Une seule fontaine existe au débouché du village, sur la route des Planteurs.

→ Les boutiques ne se trouvent que dans deux ou trois rues principales.

→ On trouve 4 ou 5 écoles coraniques isolées, auxquelles sont annexés les établissements du culte, les « djama » ou mosquées.

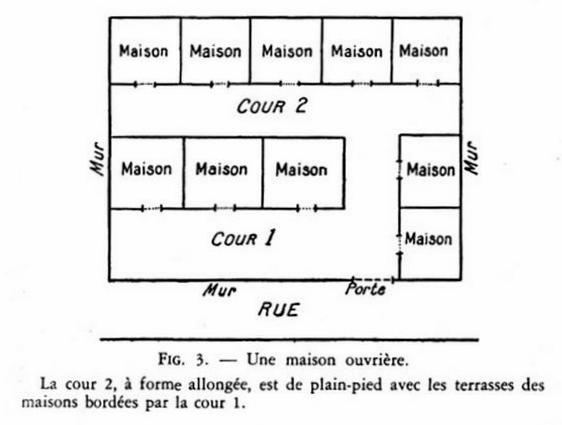

Organisation de la maison

La maison ne comporte le plus souvent qu’un rez-de-chaussée. La couverture est une terrasse inclinée qui permet l’écoulement des eaux. Très rares sont les couvertures en tuiles.

La maison est rudimentaire et le plan est très simple :

→ Une cour rectangulaire autour de laquelle se groupent quelques pièces carrées.

→ La maison communique avec la rue par la porte de la cour ou par les fenêtres.

→ Les fenêtres n’ont pas de vitres mais sont fermées par des vantaux de bois.

→ Lorsqu’une pièce n’a que trois murs construits, le quatrième est procuré par un pan vertical du terrain.

→ Les pièces construites sont de hauteur très inégale, 2 m 50 à 4 m.

Matériaux de construction

La roche est une marne (moitié calcaire, moitié argile) qui constitue la matière première de l’habitation :

→ Les quelques parties calcaires (plus dures) qui serviront de moellons sont divisées en blocs que les maçons du village laissent sécher.

→ La partie argileuse, mélangée d’eau et de paille, forme le mortier qui lie les moellons de calcaire.

→ Les fondations n’ont que quelques dizaines de centimètres de profondeur.

→ Un autre genre de mur est élevé au moyen de gros parallélépipèdes de torchis (« toub ») séchés au soleil. Ces énormes briques pleines sont liées par un mortier de même composition.

→ Pour faire le toit, on appuie des planchettes longues et étroites sur plusieurs poutres horizontales logées dans le haut des murs. La surface de bois ainsi obtenue est recouverte d’une épaisse couche de torchis.

→ Le plancher des pièces est en terre battue.

Mode de vie à l’intérieur de la pièce

L’organisation matérielle est très simple :

→ Presque pas de mobilier.

→ Les chaises sont rares, on ne se sert que :

. de petites tables rondes

. de bahuts à allure de caisse (« senndok »)

. de systèmes d’étagères étroites tenues par un cadre suspendu au mur.

→ Les nattes d’alfa et les tapis sont étendus pour la nuit. On se couvre avec de chaudes peaux de moutons. Tout est plié et rangé le matin sur le « senndok ».

→ A l’angle de la pièce, un cercle a été creusé qui sert d’évier : c’est là qu’on rassemble l’eau pour la toilette et qu’on fait la vaisselle.

→ La chambre, petite et obscure, joue surtout le rôle d’abri pour la nuit.

→ L’électricité n’a encore été installé que chez quelques épiciers du village. Un simple lumignon au pétrole suffit, ou bien, depuis que les américains sont passés, une lampe de poche comme il en a été donné ou vendu à foison.

→ Le ménage est fait soigneusement par les femmes, très tôt le matin. Une tradition d’ordre et de propreté est enracinée en elles de longue date.

Mode de vie dans la cour

La cour est la dépendance nécessaire de la chambre (seule pièce).

Elle est un lieu de travail pour la femme :

→ La cuisine est faite dans un bidon dont les parois ont été tapissées de terre réfractaire.

→ On lave et on étend le linge.

→ C’est dans la cour que donnent les cabinets. Mais ils ne sont reliés à aucun système d’égouts ; ils ne communiquent qu’avec une fosse particulière à la maison, et à laquelle on a donné le plus grand volume possible.

Elle est un lieu de repos pour l’homme :

→ Elle doit comprendre des parties à la fois protégées du soleil et de la pluie : un auvent est ainsi aménagé en avant de chaque pièce.

Les professions

Le quartier des Planteurs a ceci de particulier qu’il est semblable aux habitations du « bled » mais que ses habitants ont tous des occupations citadines.

Les seules occupations agricoles se trouvent dans les jardins maraîchers du ravin Ras-el-Aïn, et ce sont les Marocains des Planteurs qui s’y emploient.

→ La plupart des hommes sont manœuvres ou bien « demi-ouvriers ».

→ Le métier de docker attire toujours beaucoup de monde.

→ Les femmes sont employées comme domestiques dans les quartiers de la ville.

→ Elles sont nombreuses à se faire embaucher dans les ateliers industriels.

→ Les enfants travaillent dès qu’ils ont dix à onze ans.

→ On relève aussi des revenus illicites : le village fournit un refuge commode pour quelques marocains qui viennent écouler à Oran des produits de contrebande et qui paient ceux qui les abritent.

*

Les conditions de vie dans le quartier des Planteurs sont donc assez difficiles en 1950 et René Emsalem tire de sa visite à Oran une conclusion qui peut se résumer en une phrase : il va falloir faire quelque chose très vite.

« Le cas est fréquent en Afrique du Nord, et nous l’avons rencontré nous-même en plusieurs points des faubourgs d’Oran, de bidonvilles peuplés d’une main-d’œuvre instable à la porte des grandes agglomérations.

Or, au lieu d’un bidonville, nous avons ici un village de pierre, dont les habitants s’accrochent au terrain et qui ne saurait être aisément détruit.

Même si on entreprenait la réalisation de l’immense viaduc destiné à relier, par-dessus le ravin ras-el-Aïn, les pentes boisées de Santa Cruz, richesse touristique et trop isolée, au centre de la ville, on voit mal où pourraient être installés ces 10.000 Indigènes des Planteurs (et certaines évaluations donnent des chiffres plus élevés) qui constituent par ailleurs une main-d’œuvre indispensable à Oran.

Et la question s’étend à tous les miséreux venus de la campagne, où qu’ils aient trouvé à se loger.

D’un autre côté, de bons motifs se rapportant à la situation hygiénique feraient souhaiter la suppression de notre village. C’est tout le problème du taudis urbain en Afrique du Nord qu’il faudrait en réalité résoudre, et, dans ce domaine, il n’y a place que pour les projets d’envergure, si coûteux qu’ils fussent.

De tels projets ne doivent pas se proposer, objectif irréalisable, le refoulement loin d’Oran de nos Indigènes pour beaucoup immigrés, refoulement qui irait contre les intérêts même de la ville.

Mais, acceptant le fait accompli, ils devraient comporter la construction d’abris décents pour cette population travailleuse. Hors de ces plans, seule demeure possible la prolifération désordonnée d’excroissances urbaines semblables au village ou aux bidonvilles que nous avons présentés. »

*

La municipalité ne met pas longtemps à comprendre les problèmes qui se posent à la ville, et se lance très vite dans la construction de nombreuses cités -type HLM de Gambetta- pour tenter de remédier à la situation.

Dans sa conférence intitulée « un demi-siècle d’extension de l’espace périphérique oranais, à travers quelques exemples de politiques d’urbanisation (1948-1998) », Saddek Benkada rappelle les nombreux projets lancés dès le début des années 50 sous l’impulsion du maire de l’époque, Henri Fouques-Duparc.

Je mets à la suite de cet article la partie de la conférence qui concerne cette période. Où l’on pourra constater qu’il n’y avait point d’aveuglement.

Mais que la situation était devenue compliquée.

Paul Souleyre (mais qui est Paul Souleyre ?).

*

Le document de René Emsalem sur les villages indigènes d’Oran

*

Les programmes urbanistiques sous la municipalité Fouques-Duparc :

1948 : Il faudra attendre cependant la première municipalité du maire gaulliste Henri Fouques-Duparc en 1948, pour constater l’effort qui sera mis dans la poursuite, dans un premier temps du moins, du programme urbanistique des municipalités précédentes.

1951 : A commencer par la mise en œuvre à partir de 1951 d’un modeste programme de logements collectifs dans la zone périphérique (HLM de Gambetta) et l’acquisition des vastes terrains Maraval-Berthoin au sud de la périphérie.

1953 : En 1953, un pas de plus fut franchi dans la réalisation de son programme, en entreprenant l’éradication des bidonvilles, la construction de deux cités de recasement, la promotion de l’habitat musulman, la construction des ensembles Type HLM et habitat pavillonnaire pour les Européens ainsi que le commencement des travaux du 2ème boulevard périphérique.

1954 : En 1954 fut repris le plan régional de développement proposé en 1945 par Wolff et Rouch ; mais revu à la lumière du nouveau code d’urbanisme français qui venait d’être promulgué.

Selon Michel Coquery, le plan de 1954 a pour effet, entre autres, de multiplier dans la zone périphérique,» des cités de type HLM avec îlots collectifs (Gambetta, Boulanger, Maraval…) de type individuel en pavillons ordonnés ou éparpillés (cités Castors de l’Arsenal et CFA, Gai-logis, Saint Hubert, les Palmiers, etc…) ».

1958 : En 1958, en pleine poursuite de son programme urbanistique municipal, fut décidé le Plan de Constantine, vaste programme de développement économique lancé à l’initiative du Général de Gaulle pour contrecarrer la Guerre de libération nationale.

1959 : La ville d’Oran bénéficia en 1959 dans le cadre de ce Plan, d’un Plan d’urbanisme directeur dont fut inscrit à son programme les grandes lignes d’extension de la périphérie ; notamment l’extension vers la zone Sud (Maraval) et vers la zone Est (Saint Eugène, Dar El Beida) avec la création d’une ZUP-Est, préfiguration de la ZHUN-Est des années 80.

Il va sans dire que l’extraordinaire fièvre de construction qui s’était emparée de la ville de 1954 à 1962, a eu pour résultat immédiat la spéculation, qui a obligé à faire construire dans les quartiers centraux à population exclusivement européenne des immeubles de plus en plus hauts, les « buildings » ; ce qui a contraint les promoteurs de constructions économiques d’opter pour les zones périphériques.

Ceci n’est pas allé cependant sans entraîner dans ces zones l’accélération du processus de densification et d’extension des formes d’habitat pavillonnaire (Maraval, Saint Hubert, les Palmiers, Protin, Point du jour, etc.), que B. Semmoud appelle les extensions bourgeoises coloniales.

Parallèlement, les populations rurales algériennes tard venues, repliées sur la ville à cause de la guerre, sont exclues des opérations de relogement dans les deux cités de recasement et de la promotion de l’habitat musulman (habitat collectif de Diar El Hana, Dar El Hayat ; cité Giraud etc.).

Elle tendent à s’agripper désespérément aux pentes arides du Djebel Murdjadjo, gonflant ainsi donc la population déjà en surnombre des faubourgs marginalisés des Planteurs et de Raz-El-Aïn ; et construisent leurs bidonvilles sur les terrains restés encore libres autour des faubourgs à prédominance musulmane (El Hamri-Médioni, Sanchidrian, Victor Hugo, Zeïtoun, Petit Lac).