Hier, Al Gérianie m’a fait découvrir un blog sensationnel qui parle de tout sauf d’Oran.

Il s’agit d’un Aimable Faubourien qui s’est mis en tête de n’évoquer que les années 1814-1875.

Bienvenue au club des fous furieux. 12 membres péniblement recrutés depuis janvier 2010. 1 membre tous les trois mois. C’est mieux que moi. Bravo.

Il faut croire que les fous furieux ont tous la même obsession : aborder le monde par les petites choses.

C’est ainsi que Monsieur le Faubourien aborde les années 1814-1875 sous l’angle du sale (Chaque égout de Paris a ses immondices particulières) du rail (Que les machines à vapeur… vivifient nos manufactures) ou du misérable (Les serfs… ne murmurent pas, il semblent résignés à tout ce qui leur arrive).

Et puis le dimanche 29 août 2010, on ne sait trop pourquoi, notre Aimable Faubourien se réveille brutalement dans la nuit, et prend conscience qu’il n’a pas encore évoqué Oran.

Crime de lèse-majesté.

L’Aimable Faubourien : Norbert !

Norbert (essoufflé) : Oui, Monsieur.

A.F. : Ma robe de chambre !

N. : Voici, Monsieur.

A.F. : Apportez-moi tout de suite Ernest Capendu. Je suis dans mon bureau.

N. : Quel ouvrage, Monsieur ?

A.F. : La Popote, voyons ! Je suis pressé.

N. : Bien Monsieur.

Voilà notre Aimable Faubourien à sa table de travail avec, entre les mains, le célèbre ouvrage du non moins célèbre Ernest Capendu : La Popote, souvenirs militaires d’Oran – 1865. (en téléchargement sous format pdf à la fin de l’article)

Ernest Capendu est né dans une famille aisée de Paris. Lors de l’épidémie de choléra de 1849, il fuit la capitale, se rendant à Marseille, à Oran, visite l’Algérie, puis le Maroc, la Syrie. Il évoque ces villes et ces pays dans plusieurs de ses ouvrages. Il écrit d’abord des pièces de théâtre en collaboration avec Xavier de Montépin ou Théodore Barrière, mais privilégie ensuite l’écriture de romans (une soixantaine en tout) de nature variée. (Source Wikipedia)

Hypothèse : Ernest Capendu a propagé le Cholera dans le monde entier en 1849. A vérifier.

On peut lui pardonner, sans lui, il n’y aurait pas de vierge sur la Montagne de Santa Cruz. Et sans lui, il n’y aurait pas non plus 300 merveilleuses pages sur l’Algérie.

Parce qu’il faut lui reconnaître un sacré don de narration à cet homme-là.

Quel plaisir de lire ces pages, et quel humour !

Je retranscris ici ce que j’appellerais « l’épisode du mal de mer » et ensuite, je vous parlerai de la ménagerie du Château-Neuf.

« Le 7 septembre 1849, au moment où onze heures du matin sonnaient, le paquebot le Pharamond arriva en vue de Mers-el-Kébir. Nous étions partis de Marseille le 2, il y avait donc cinq jours que nous tenions la mer par un vent contraire et un temps affreux.

Les malades étaient nombreux à bord : hommes, femmes, enfants, passagers et passagères de toutes classes gisaient étendus dans les cadres, dans les hamacs, couchés sur les banquettes, sur le pont. C’était, depuis que nous avions perdu de vue les côtes de France, un spectacle peu séduisant à contempler.

Rien ne défigure plus complètement, ne décompose plus les traits, n’anéantit plus les facultés morales et les facultés physiques, rien ne rend plus laid que ce que l’on nomme : le mal de mer. Et malheureusement aucun mal n’est plus communicatif. Il est très difficile de tenir bon, comme disent les matelots, quand on est entouré de gens dont le piteux état cause l’émotion la moins agréable.

J’aime la mer ; j’ai souvent, si ce n’est longuement, navigué, mais jamais, même dans les gros temps, je n’ai eu à subir les crises pénibles de cette indisposition pour laquelle les marins n’ont aucune pitié. Mais si je n’ai jamais eu le mal de mer, chaque fois que je m’embarque je subis néanmoins, durant la première journée, l’influence de l’élément sur lequel je voyage, et cette influence se manifeste d’une étrange façon.

Dès que je mets le pied sur une embarcation, dès que je respire les acres émanations des vagues, dès que je suis en mer, enfin, j’éprouve, durant les vingt-quatre premières heures du voyage, une invincible aversion pour tout ce qui ressemble à une feuille de tabac hachée ou roulée. Non seulement fumer me serait impossible, mais encore l’odeur du cigare me fait mal, et la pensée seule d’un papelito et d’une pincée de Maryland me cause un profond sentiment de dégoût.

Et cependant je me porte à merveille pendant ce premier moment de navigation : j’ai très bon appétit et la tête parfaitement libre. Ces vingt-quatre premières heures écoulées, le tabac m’offre de nouveau tous ses charmes, et je rentre en jouissance de mon vice de fumeur.

A propos du mal de mer, un officier de marine, de mes amis, me disait qu’il avait constaté que ce mal, quelque violent qu’il fût, était guéri instantanément par l’approche d’un grand danger ou par la vue de la terre où l’on va aborder.

Effectivement, dans un naufrage, il n’y a plus de malades ; l’instance du péril détruit l’anéantissement.

Et à bord, quand on crie : terre ! Les plus languissants reprennent leurs forces, et ceux qui sont étendus, sans mouvement, se relèvent pour voir. Terre ! C’est la guérison qu’on annonce, et rien que l’annonce guérit le malade.

Ce fut précisément ce qui arriva à bord du Pharamond. Quand on signala la terre d’Afrique, tous les malades, hommes et femmes, se redressèrent, tous s’approchèrent des bastingages en dépit du roulis qui redoublait de violence. Ils se tenaient, s’accrochant les uns aux autres, et ils demeuraient anxieusement curieux, les regards tournés vers un seul et unique point. L’épidémie avait soudainement disparu. » (La suite dans le fichier pdf – C’est le premier chapitre)

Notre ami L’Aimable Faubourien ne s’y trompe pas et choisit de relater le Cholera de 1849 (chapitre XII). Il aurait eu tort de se priver, j’aurais fait de même s’il n’en avait pas pris lui-même l’initiative deux ans plus tôt, le 29 août 2010.

Donc je vais me rabattre sur La Ménagerie de Château-Neuf.

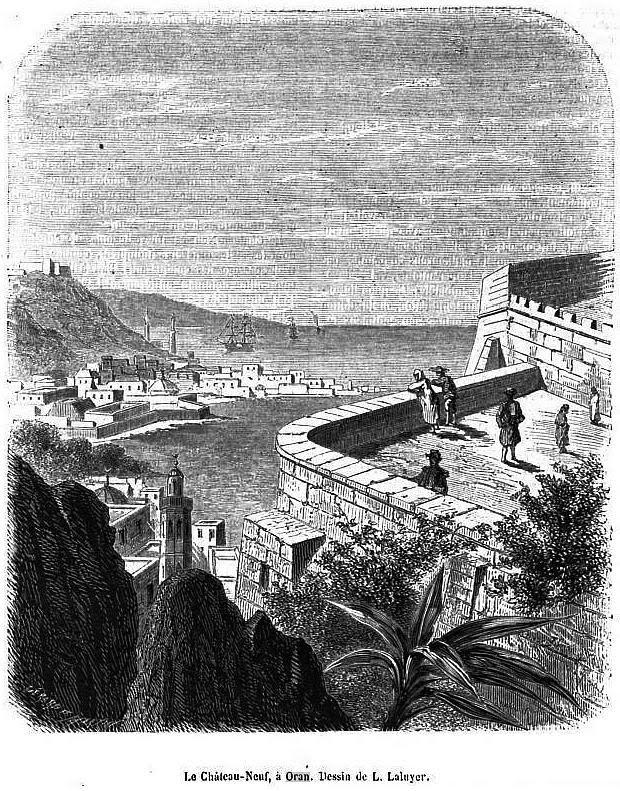

A noter la très belle gravure que l’Aimable Faubourien met en ligne pour illustrer son article (je ne l’ai pas trouvée dans le livre pdf d’Ernest Capendu). On y repère très bien le minaret octogonal de la Mosquée du Pacha, le croissant de l’Islam au sommet de la coupole de cette même mosquée, la Casbah au fond du ravin de Raz-el-Aïn, le Fort de Santa-Cruz bien évidemment (sûrement la Vierge aussi, mais peu visible), et derrière, la baie de Mers-el-Kébir.

Je vois aussi deux longues colonnes qui sont peut-être des phares. Les spécialistes du passé géographique d’Oran sont les bienvenus pour m’éclairer (c’est le cas de le dire.)

La gazelle de Château-Neuf

En 1849, date à laquelle Ernest Capendu arrive à Oran pour propager le Cholera (c‘est une blague, hein… Je le précise pour les élèves modernes qui viennent souvent faire du copier-coller sans vérifier leurs informations) le Château-Neuf est une forteresse qui fait partie des remparts dressés par les espagnols avant 1790.

Et cette forteresse est bien étrange puisqu’elle renferme une ménagerie tout à fait exotique. On se croirait sur une autre planète.

100 ans plus tard, je rappelle qu’il y aura l’anisette, le Front de mer, le stade Fouques-Duparc et les embouteillages sur la Corniche.

C’est juste inimaginable. Extrait :

« Si la Popote avait quatre bêtes privilégiées, la ménagerie du Château-Neuf possédait une véritable collection de tous les types des animaux de la province.

C’était bien rare qu’on revint d’expédition sans ramener avec soi quelqu’habitant du désert, et les chefs arabes envoyaient souvent en présent au général, des lionnes, des sangliers, des porc-épics, des gazelles, des autruches.

Il y avait alors au Château-Neuf une petite lionne grosse comme un king’s chartes.

Elle se promenait avec une faveur rose autour du cou, et elle commençait à montrer ses petites dents naissantes qui promettaient, et qu’elle se plaisait à aiguiser sur les bas de pantalons dont elle emportait souvent un morceau, ce qui amusait fort le général. Si la lionne prenait plaisir à pincer les mollets des officiers de service et des visiteurs, elle en prenait un bien plus grand encore à jouer avec les gazelles.

Il y avait à cette époque, un troupeau de gazelles, qui faisait un des plus charmants ornements du Château-Neuf.

Il n’est peut-être pas, dans la famille des mammifères, d’animal plus fin, plus élégant, plus coquet que la gazelle, avec sa robe fauve clair, son ventre blanc, sa tête fine et mignonne, aux yeux bleus et au doux regard, avec ses petites cornes pointues aux anneaux saillants, avec ses pattes d’une ténuité et d’une finesse extrêmes.

Gracieuse, légère, timide, la gazelle justifie parfaitement les comparaisons et les images de la poésie arabe. Mais, quoique la gazelle ne soit nullement méchante, elle est tellement craintive, qu’il est presque impossible de la priver complètement. J’ai essayé bien souvent à en rendre familières et je n’y suis pas parvenu.

Un jour cependant que je traversais la plaine de la Mina, à Bel-Assel (sur la route de Mostaganem à Orléansville), en allant rendre une visite à Sidi Laribi, le kalifa du Cheurg, c’est-à-dire le grand chef de l’Est (Sidi-Laribi est le plus riche et le plus puissant des Arabes de la province d’Oran, et il est commandeur de la Légion-d’honneur), en allant visiter ce grand seigneur, dis-je, j’achetai à un petit arabe, qui menait paître ses chèvres, une jolie gazelle, toute jeune, qu’il venait de prendre.

Je la rapportai, j’en eus grand soin, je l’élevai et je m’efforçai de développer en elle ses instincts domestiques, mais ce fut peine perdue. Tout ce que je parvins à obtenir fut de la faire venir à moi en lui offrant des feuilles de tabac dont elle était très friande. » etc. etc. etc.

Je m’arrête, mais ça continue sur 300 pages.

C’est un trésor…

Paul Souleyre (mais qui est Paul Souleyre ?)