*

Le matin, aéroport de Toulouse-Blagnac, si tout se passe bien aux différents contrôles, je poserai le pied à Oran dans la journée. Mais je ne sais pas pourquoi, je n’arrive pas à raisonner de cette manière. Probablement parce que je suis accompagné.

Seul, on pense toujours trop.

A deux, la relation prend le pas sur tout. On n’a pas le temps de réfléchir, on discute, de tout et de rien, on fait des plans sur la comète, on s’étourdit de présent. Mais on ne pense pas. On ne cherche pas à prendre conscience. D’ailleurs je n’arriverai jamais à prendre conscience de quoi que ce soit ; je n’arriverai jamais à pleurer, à être ému dans ma chair, à frissonner de plaisir. Il y aura toujours du monde autour de moi, je serai toujours stimulé d’une manière ou d’une autre. Ce n’est pas un regret, je l’ai voulu ainsi, pour que la terre de mes ancêtres soit bien vivante. Je ne voulais pas me faire engloutir par les morts. Ce doit être une injonction de ma mère qui ne supportait pas la dévotion excessive accordée aux morts par certains vivants. Et aux dépens même des vivants. Sa mère l’obligeait à embrasser le marbre froid de la tombe de sa grande sœur de 11 ans et demi, tous les dimanches matins à Tamashouet, avant de rouler en direction des Andalouses pour une journée de plage déjà gâchée. Passer son temps à embrasser les morts n’engage pas beaucoup à les aimer ; on finirait même par leur en vouloir de nous gâcher la vie.

Fin d’un chapitre de « Nadine », roman autobiographique qu’elle écrit dans la douleur au début des années 80 : Enfin on peut partir. Papa et Jean reviennent, on sort du cimetière et on prend la route de la plage. Et sur la route, Nadine pense : « moi, quand j’aurai des enfants, je ne les emmènerai jamais voir Andrée au cimetière ». Elle pleure, mais sans faire aucun bruit, personne ne s’en aperçoit. Un jour, quand elle sera grande, elle n’ira plus jamais dans un cimetière, plus jamais. Elle n’embrassera plus jamais du marbre. Si elle a une fille qui meurt, elle n’obligera jamais l’autre à faire tout ça, parce que c’est trop méchant. Ce n’est pas sa faute à elle, si elle n’est pas morte. Et Andrée, si c’est vrai qu’elle sait tout, de là où elle est, alors elle doit savoir aussi que Nadine est une hypocrite, aussi froide que le marbre qu’elle embrasse. Et puis quand elle sera grande, Nadine, elle s’en ira, et plus jamais elle ne reviendra voir sa mère, ni son père, ni son frère. Elle s’en ira toute seule dans un pays où il n’y a pas de cimetière, où on n’oblige pas les enfants qui ne sont pas morts à aller embrasser ceux qui sont morts. Dans un pays où les gens ne sont pas fous.

Il y a une folie à préférer les morts aux vivants.

*

Une vieille dame voilée s’approche tandis que nous cherchons le lieu de l’enregistrement du vol : « Vous allez à Oran ? » Émile la regarde, éberlué. « Comment vous le savez ? ». Elle se retourne vers moi. « Vous êtes Algérien ? » Je souris.

Ce n’est pas la première fois qu’on me prend pour un méditerranéen de tous bords. A la frontière espagnole, on me prend pour un Espagnol ; à la frontière grecque pour un Grec ; à la frontière marocaine pour un Marocain. Et je me fais arrêter à chaque fois pour délit de faciès. Les autres passent mais moi non. C’était il y a longtemps, j’ai appris à me raser et à sourire bêtement. Mais aujourd’hui, on me fiche la paix à l’aéroport de Toulouse et je réponds à la vieille dame que je ne suis pas un Algérien (parce que les gens croient au bien-fondé de la carte d’identité) mais que nous allons à Oran. Elle hoche de la tête et sourit elle aussi, puis retourne à sa place pour attendre le début de l’enregistrement. Il n’y a que des Algériens qui vont en Algérie. Le tourisme n’existe pas. D’ailleurs, sommes-nous des touristes ? Quel touriste connaît mieux l’histoire de la ville que la plupart de ses habitants ? Non, nous sommes des Algériens de cœur avec des têtes d’Algérien ou des noms d’Espagnol.

Et nous embarquons sur Air Algérie vers 12h25. Il y a une heure et demi de vol, nous devons arriver à 12h50, heure locale.

Nous sommes déjà en train de passer les Pyrénées et je comprends que je ne vais pas mettre longtemps à apercevoir Mostaganem.

J’ai suivi les conseils de Toufik : arriver tôt pour l’enregistrement, demander l’avant de l’avion (pour ne pas être gêné par l’aile, sauf que je n’arriverai pas à être vraiment devant) et la rangée F, celle qui se trouve le plus à droite, contre le hublot, de manière à apercevoir Oran puisqu’on va arriver par l’Est. Si j’avais pris la rangée A, j’aurais eu droit aux salines d’Arzew. Là, je reconnais tout de suite la Montagne des Lions, même à l’envers. C’est déjà un signe que je suis dans le monde réel : personne ne la photographie jamais depuis Arzew. Je ne la connaissais pas sous cet angle. Pour le reste, c’est compliqué : le hublot est sale et il ne fait pas beau. Je n’arrive pas à être déçu, cependant. Pour tout dire, je m’en fiche. Des photos prises depuis le ciel, j’en ai vues plein. Je n’ai qu’une hâte, poser le pied sur le sol, passer les contrôles, et retrouver tout le monde. J’ai dix jours pour voir Oran. Je ne suis pas du genre à pleurer parce qu’il ne fait pas beau le jour du vol. Trop heureux d’être là.

Le vrai choc m’attend à la sortie de l’avion. Le fond de l’air est jaune.

Le Sahara avait laissé quelques grains de sable perdus dans le ciel, parait-il, sinon ce n’est pas comme ça. D’accord. En attendant, pour moi, ce sera toujours comme ça : jaune-orangé. J’avance sur le tarmac et j’essaie de penser. Encore une fois. Mais sans succès. Je sais que ma mère a attendu là pendant deux jours autour du 28 juin 1962, à dormir sur les lits de camps et sous les couvertures piquantes de l’armée. J’essaie fugitivement d’imaginer la scène, mais non, le présent emporte tout. Je regarde le fond de l’air et les palmiers. L’aéroport n’est pas très grand comparé à celui de Toulouse, on n’est pas perdu dans des couloirs sans fin, Oran se trouve là, de l’autre côté des nombreux policiers qui jalonnent le parcours. Je me pose quand même la question des devises, je vais voir la dame en uniforme : pas la peine de déclarer en-deçà de 500 €. Ok. Un souci de moins, je ne vais pas me plaindre, ça me travaillait cette histoire de devise. Me reste plus qu’à attendre les bagages, puis Émile qui ne voit pas arriver les siens, si, les voilà enfin, encore un dernier barrage de policiers, et puis j’entraperçois le visage d’Abdelbaki qui nous cherche du regard.

Il ne peut pas me reconnaître, je me suis coupé les cheveux pour être tranquille, je ne ressemble plus au portrait de Facebook. Ça me fait sourire. Il me tarde de le prendre dans mes bras pour le remercier de tout ce qu’il a fait pour moi.

Et puis soudain le rouge me saute aux yeux. Je ne vois plus que ça. Les chaussures de rubis de Dorothy-Naouel. Un signe de feu dans un pays de feu. There is no place like home. Je ne me suis pas trompé de destination, j’ai bien quitté le Kansas, et je découvre le pays d’Oz. Technicolorisé, hors catégorie, chargé de mystères. On a écrit cette remarque, un jour, en commentaire sur mon mur Facebook : « L’esprit oranais de Paul est en éveil, il se complaît dans cette terre qu’il voit comme la paume d’une main, pleine de symboles et de mystères. » Le verbe « complaire » m’a laissé perplexe, et puis je me suis dit que l’auteur de cette belle phrase avait raison, je me complaisais dans le mystère. Je me suis toujours complu dans le mystère. J’aime le mystère plus que tout.

Et à Oran, je suis au paradis des mystères. Pour 10 jours.

Un vieux monsieur à casquette se trouve là, que je ne connais pas, mais que j’apprendrai à connaître, ainsi que sa femme. Des merveilles de douceur qui nous recevront pendant dix jours avec la plus grande simplicité. Tewfik, tu as des parents hors-pair. Quelques plantes de ton balcon poussent chez moi et j’en suis parfaitement heureux.

Quelques jours plus tard, Hamid (le monsieur à la casquette) me dira : « Paul, je suis content ». De quoi ? réponds-je un peu intrigué tout de même… « Tu as fait un grand pas. » Je le regarde sans vraiment comprendre. « Au début, je t’ai senti mal à l’aise. Tu es timide, n’est-ce pas ? » Oui. « Maintenant, je sens que tu es bien. » Et c’est vrai. Quelques jours plus tard, je me sentirai vraiment bien, comme chez moi. Aussi bien chez Hamid que dans la ville. Partout.

Pour l’instant, je glisse les affaires dans le coffre de la voiture et je pars à la découverte de mon nouveau monde. Les choses sérieuses commencent.

Très vite, je m’aperçois que je ne reconnais strictement rien à la ville. Je vois défiler des tas et des tas de constructions sur lesquelles je suis incapable de mettre un nom. On me dit à droite c’est ça, à gauche c’est ça, je regarde… et je ne reconnais rien. Je dois m’extraire des photographies parcourues cent fois pour pénétrer dans la pierre. Il me faudra bien quelques jours d’autant que nous serons à Tlemcen dès lundi et que nous sommes samedi. C’est peut-être à partir de jeudi seulement que je commencerai à me sentir à l’aise dans la ville. Là, je suis assis à l’arrière de la voiture, à côté de Tewfik et d’Émile, et je suis sidéré. Au sens propre du terme. Je n’arrive pas à parler. Je regarde à droite et à gauche. J’entends parler arabe – oranais plus précisément, avec des tas de mots français au milieu des phrases – on me pose parfois des questions, je réponds tout en regardant le paysage, et je me dis que je ne reconnais rien. Voilà. Rien du tout. Ça ne me désole pas, mais quand même, ça me surprend. Je ne pensais pas que je serais à ce point désorienté. Mais c’est aussi bien et c’est pour ça que je suis venu. Pour arrêter de rêvasser autour d’une construction mentale qui n’avait plus de sens.

Et puis je finis par apercevoir la première forme reconnaissable, au loin, la cité Dar el-Hayet.

Avec quatre petites tours devant et une grande barre derrière. J’ai toujours aimé les cités parce qu’elles me rappellent invariablement celle dans laquelle j’ai grandi au cœur des années 70, à Pau. J’en ai déjà parlé et j’en ai même montré une photo. C’était plus calme à l’époque. On passait nos journées à jouer au foot et à organiser des cache-cache gigantesques inimaginables aujourd’hui : trois ou quatre gamins qui en cherchent cinquante autres, planqués dans tout le quartier, depuis les nombreuses caves jusqu’au parvis de l’église Saint-Pierre. Un vrai bonheur. Et puis Dar el-Hayet est la première cité que j’ai pu repérer sur une photo, un jour de novembre 2012, donc j’y suis attaché. Si l’on rajoute à cela l’étonnante vue sur le cimetière juif et la proximité de Ville Nouvelle, on comprendra que je ne loge pas dans les faubourgs, et que l’histoire de la ville me saute à la figure tous les matins.

Mais je m’y sens bien instantanément et pour des tas de raisons.

Je n’en citerai qu’une ici (peut-être d’autres au fil des textes) parce que j’en ai assez vite pris conscience. Hamid habite au quatrième étage de la grande barre. Je monte donc les escaliers petit à petit et, très rapidement, quelque chose de mon enfance resurgit : j’habitais moi aussi au quatrième étage d’une barre qui en comptait quatorze. Il m’est arrivé bien souvent de les monter à pied pour aller plus vite, et je ressens toujours dans mon corps les traces enfantines oubliées du nombre de marches qu’il faut gravir pour arriver devant la porte. Je reconnais aussi cette sensation pour toujours gravée en moi des quatre étages que je descends pour arriver « en bas ». Je reconnais de même la sensation très spéciale d’être appuyé sur la rambarde du balcon pour regarder au loin. Et je reconnais enfin ce spectacle observé depuis le quatrième étage des enfants qui jouent « en bas ». Non seulement je suis à Oran, mais je suis aussi en enfance, mélange subtil de nostalgie et de découverte. Quelque chose va rejouer en moi à travers ce séjour. Mais quoi ?

Il doit être 14h, peut-être 14h30, nous buvons le thé et mangeons quelques gâteaux dans la pièce qui nous servira par la suite de chambre. Je ne suis pas mal à l’aise comme le pense Hamid, je me sens bien accueilli, mais je ne maîtrise pas les codes de bonne conduite donc je fais attention. Je crains la maladresse plus que tout. Finalement, j’aurais peut-être mieux fait de me laisser aller, c’est probablement dans ma retenue que j’ai été maladroit.

Je crois aussi que je suis impatient de sortir pour voir la ville, tout simplement. Je comprends que je dois être là, mais j’ai envie d’être dehors, dans les rues. Je serai récompensé au centuple de mes espérances puisque je n’attends rien de spécial ce soir-là et que tout se décidera sur le moment.

Il est 16h ou 17h lorsque nous quittons la cité dar el-Hayet (la « maison de la vie ») pour partir en ville. Samir nous attend au Cintra, cours Gallieni. C’est drôle de commencer par là, puisque c’est par là que tout a commencé pour moi, avec la carte postale magique que mon père envoie début mai 2010 et que je reçois le 17 mai. Je passerai mon temps à tomber sur ces hasards plus ou moins gros. Je reviendrai sur celui de Paul Souleyre, par exemple, qui est peut-être le plus imposant. Donc me voilà cours Galliéni, et tant que j’y suis, Chambre de commerce, où Tata Émilie, cette juive d’Algérie, sœur de Meriem, dont le nom francisé cache tellement bien celui d’origine que je ne le connais pas, cette Tata Émilie donc (encore un Émile, mon grand-père s’appelait Émile) faisait la concierge. Tewfik qui tient mon appareil photo ce jour-là décide de me prendre devant la statue qui a du voir passer du monde. Je précise que je n’ai pas choisi l’itinéraire, la porte est ouverte parce qu’il y a des travaux, et c’est Samir qui décide de s’engager.

Forcément, je suis heureux.

On continue notre chemin et on marche sur le boulevard Clémenceau que je ne reconnais absolument pas :

1 – La ligne du tramway modifie beaucoup les perspectives que j’ai pu voir.

2 – Le boulevard est en pente. C’est-à-dire qu’il remonte fortement lorsqu’on le regarde depuis la place d’armes. La perspective est incroyable et encore renforcée par les rails et les fils électriques du tramway.

C’est l’un de mes premiers contacts avec la topographie de la ville.

Il y en aura beaucoup d’autres et je suis venu pour ça. Je n’en peux plus de ne pas comprendre comment est fait le centre-ville. Autant je n’ai absolument aucun problème avec la topographie de la Marine, autant la brisure qu’il peut y avoir entre le plateau St-Michel et le quartier St-Pierre au niveau de la rue de Mostaganem ne s’imprime pas sur ma rétine. Il faudra que je le vois de mes yeux vus, comme disent les enfants, pour que je puisse enfin saisir qu’il était possible de faire du carrico dans la rue des Abricotiers. Mais je n’en suis pas encore là en ce samedi 12 avril, je découvre seulement avec stupeur la forte pente du boulevard Clémenceau, ainsi que la magnifique perspective qui s’élance jusqu’à la rue de Mostaganem dans laquelle le tramway s’engage, après avoir dépassé la cathédrale.

De notre côté, nous remontons le boulevard Clémenceau, puis nous bifurquons dans la rue d’Arzew, rue centrale d’Oran s’il en fallait une, rue mythique pour celui qui connait sa mythologie oranaise. Et bien évidemment, comme tous les mythes, lorsqu’on s’approche des dieux, ils nous paraissent petits. Je m’y attendais. Je marche donc dans la rue d’Arzew sans émotion particulière. J’attends juste les arcades.

Pourquoi ? Parce que tous les adolescents de l’époque passaient dessous. Ils montaient puis descendaient la rue ; des groupes de filles d’un côté, des groupes de garçons de l’autre. Et des œillades en coin. Je sais que ma mère l’a fait. Je suis repassé plusieurs fois sous les arcades par la suite, j’ai toujours pensé à ces quelques mots écrits un jour de 2002, à ma demande :

« A Oran, la frime avec les habits… Il fallait en mettre plein la vue. La rue d’Arzew était d’ailleurs pleine de gens « bien habillés » et on guettait le regard des autres, tout en marchant le long du trottoir en regardant les vitrines. On faisait la rue dans un sens, puis dans l’autre, sur un trottoir, puis sur celui d’en face, à pas lents et gonflés d’importance, tout en se regardant par en dessous, surtout entre garçons et filles, bien sûr. Et toujours le soleil. »

Et puis nous débouchons sur la place des Victoires, que je regarde en sachant ce qu’elle représentait pour toute une génération, à la fin des années 50. Je tourne ensuite la tête vers la gauche et je m’engage dans l’avenue Loubet. Si je veux être honnête, je dois dire que tout me parait moins large que sur les photos, et que les grands boulevards sont bien moins grands que ce que j’imaginais. Je compare inconsciemment avec Bordeaux, par exemple, et je ne suis pas sûr que l’avenue Loubet soit plus large que pas mal de nos artères. En revanche, toutes les marques contemporaines sont venues s’installer ici depuis deux ans : Nike, Lacoste, Jules, Adidas, etc. On croit rêver. Je ne sais pas si c’est une bonne chose, mais c’est tout un pan de la civilisation occidentale qui est venu se glisser dans mon parcours, là où je m’y attendais le moins. Même si avec le recul, on peut imaginer que c’était prévisible. Je cherche au loin la Stèle du Maghreb qui a remplacé le monument aux morts. Je ne la vois pas encore.

Mais je m’approche du front de mer.

Stupeur soudain.

Je l’ai déjà évoqué sur Facebook. Je vais reprendre les même mots. Autocitation :

« Je crois que c’est l’une des choses qui m’a le plus marqué. Arrivé le samedi soir devant le front de mer, j’embrasse tout du regard, et subitement je comprends le problème des photographies : tout y est extrêmement étiré, distendu. En vérité, je pourrais presque toucher le Murdjajo de la main gauche et les quatre tours Bahia de la droite. Sentiment d’intense réalité tout à coup : je suis à Oran. »

Je dois expliquer autour de moi que le front de mer est beaucoup plus embrassant que sur les photos. Il y a une sorte de courbe (imaginaire ?) qui met le Murdjajo et le ravin blanc à peu de distance apparente l’un de l’autre. On se sent embrassé. Voilà. Je ne peux pas mieux dire. Pris dans une étreinte douce. Alors qu’il semble très longiligne sur les photos, le front de mer est englobant dans la réalité, surtout le soir au soleil couchant.

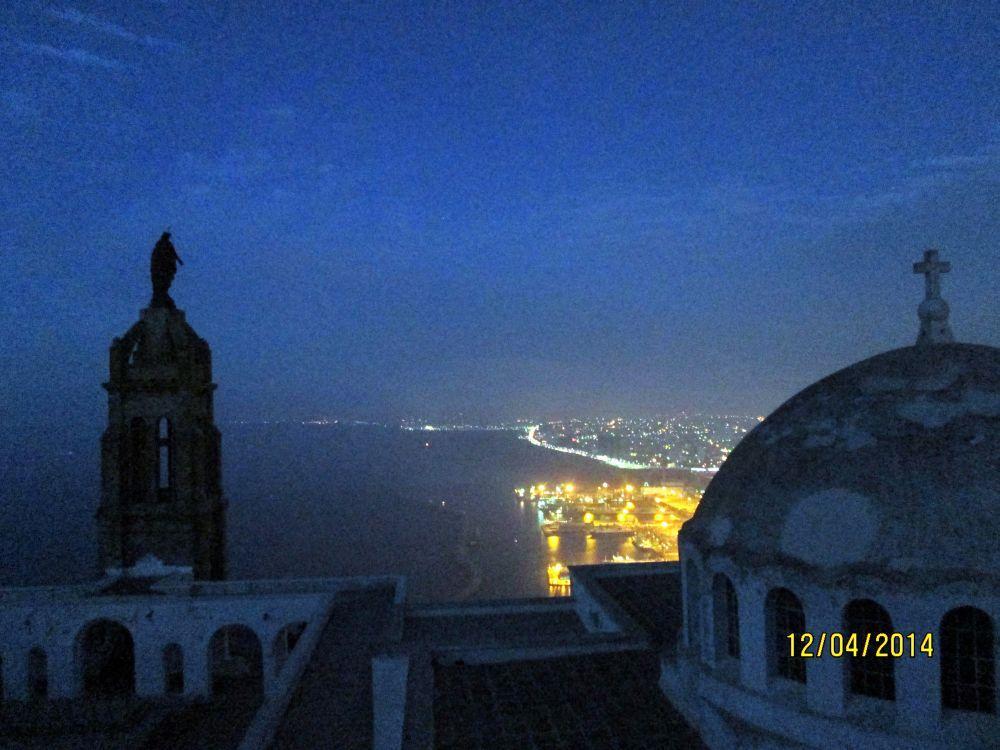

J’imagine alors que la journée prendra fin sur le front de mer, mais non, il est décidé de monter jusqu’à Santa Cruz pour admirer la ville en fin de journée.

Je suis aux anges. Je m’installe donc sur le siège avant, aux côtés d’Abdelbaki, et je découvre pour la première fois de visu ce petit monde de la Marine que je connais si bien en théorie. On file sur la pêcherie puis on remonte par la rue basse d’Orléans, la place Emerat, la rue haute d’Orléans, la place Kleber, le boulevard Oudinot, bifurcation du côté des Bains Turcs SDH, passage devant Baudens et Saint-Louis (j’ouvre très grand les yeux mais ça va trop vite) puis c’est le début de la montée en zig-zag au milieu des pins. A un moment, on tombe sur un croisement : à gauche c’est le chemin du Belvédère, à droite celui de la basilique. On aperçoit la baie de Mers el-Kebir soudain. Petit arrêt pour mieux en profiter. Puis dernier virage et me voilà devant la Vierge, elle-même de dos, couleur cuivre. C’est fort.

Nous garons la voiture sur le parking et nous nous approchons du gardien qui surveille les lieux. Il est tard. Normalement, on ne laisse plus entrer personne, mais on fera une petite exception pour nous. J’ai de la chance. Donc je descends les escaliers qui mène à la grande esplanade au niveau des arcades et je savoure l’instant tant attendu. Ce n’était pas prévu aujourd’hui. Il n’y avait d’ailleurs rien de prévu, même si je savais bien que je viendrais ici. Mais voilà. Ce soir, je regarde Oran depuis Santa Cruz. La ville est belle mais peu surprenante, très exactement comme sur les cartes postales, donc je me repère assez vite. Parfois je lève la tête et je regarde la statue. D’autre fois je me retourne pour admirer le fort derrière moi. Je sais que je dois profiter de tout ça parce que je ne reviendrai pas de sitôt et je sais aussi qu’il est impossible de profiter. Tout est si éphémère. Mais j’ai confiance en ma mémoire. Il me suffit d’avoir été là au moins une fois.

Santa Cruz ne sera plus jamais un fantasme lointain. Santa Cruz sera toujours en moi.

Je m’appuie contre le parapet et je regarde au loin. Je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant.

La ville ou la statue ? Ou bien les deux ensemble ? Ou bien encore l’incroyable rumeur qui monte depuis toutes les mosquées et qui appellent à la prière. Personne ne m’en avait jamais parlé. Voilà ce qui m’a impressionné. Et voilà la véritable révélation de cette première journée : Oran est une ville sonore. Il faut vraiment y être né ou y vivre depuis longtemps pour oublier de l’évoquer. Je me tourne vers les autres : vous entendez ? C’est incroyable cette rumeur ! Ça les fait sourire. Évidemment. Moi aussi, je finirai par ne plus entendre les appels au bout de dix jours (sauf à cinq heures du matin…). Mais ce soir-là, je venais d’entrer dans la réalité d’une ville que je ne connaissais qu’en image, et je pouvais me dire que j’y étais.

Après deux ans de travail intense, j’étais enfin à Santa Cruz.

Oran Santa Cruz.

*