Paru sur Nananews.fr le Jeudi 22 Mars 2012

Mémoire de Simoun 1952-1961

A la mémoire de mon oncle Jean-Michel Guirao

Maia Alonso

Reprise d’un entretien avec Jean-Michel Guirao, paru dans « La Revue des revues » n°5, printemps 1988

La revue oranaise Simoun (1952-1961) vécut le douloureux paradoxe de parler de poésie et d’art en plein drame algérien. À l’image de son directeur fondateur Jean-Michel Guirao, d’origine espagnole – comme l’écrivain Emmanuel Roblès qui fut étroitement lié à l’existence de la revue – Simoun fut imprégné de culture hispanique et, durant ces temps de franquisme triomphant, elle s’efforça de faire entendre la voix âpre de l’Espagne libre. Fenêtre ouverte sur la Méditerranée, Simoun se voulut aussi algérienne, espace de dialogue et de rapprochement entre écrivains européens et nord-africain. Mais la guerre était là. Et ce fut le destin de Simoun de mourir de l’inéluctable devenir de l’Algérie. Jean-Michel Guirao et Emmanuel Roblès témoignent ici de cette aventure où se forgea leur amitié.

La Revue des Revues : Parmi les revues littéraires publiées en Algérie peu avant l’indépendance, d’où vient que la revue Simoun – à laquelle est souvent attaché le nom de Camus, bien que celui-ci n’en fut qu’un brillant collaborateur – soit la plus citée ?

J.-M. Guirao : Je vois plusieurs explications à cela. La première, la plus évidente, est que Simoun fut la seule revue qui ait vraiment vécu, la seule qui ait eu le temps de se faire connaître, de s’imposer, au contraire d’autres publications éphémères comme par exemple la revue Terrasses de Jean Sénac, qui n’eut qu’une seule livraison ; celle de Camus, Rivages, éditée à Alger par Edmond Charlot et dont deux numéros seulement en 1939 purent paraître ; Forge, dirigée par Emmanuel Roblès et El Boudali Safir, et qui eut sept numéros. J’ai effectivement tenu à bout de bras Simoun pendant dix ans, douze ans même si l’on compte le temps d’intense préparation pendant lequel j’élaborai le projet. Le premier numéro date en effet de janvier 1952, mais il a été achevé d’imprimer en décembre 1951 et en réalité la revue a été fondée en 1950. J’ai mis deux ans à réaliser ce premier numéro. La notoriété de Simoun est due aussi, je crois, à la manière dont elle s’est inscrite dans l’histoire. D’une part, Simoun a traversé toute la guerre d’Algérie, dont elle témoigne à sa façon, en ayant donné la possibilité aux écrivains algériens de s’exprimer librement. D’autre part, durant ces années, elle peut être considérée comme la seule revue authentiquement algérienne, qui revendique une identité algérienne. On ne saurait à cet égard, la comparer à L’Arche, fondée en 1944 à Alger sous le patronage de Gide et qui, dès 1945, franchit la Méditerranée pour faire carrière à Paris où elle mourut à l’été 1947. On ne peut la comparer non plus à Fontaine qui, bien que publiée à Alger par Max-Pol Fouchet, fut surtout, à l’exception de Jean Amrouche, l’œuvre de parisiens. J’ai voulu que Simoun, née à Oran et profondément liée à cette ville, fut une publication oranaise, ce qui n’excluait pas qu’elle se présentât comme une revue de qualité et de dimension internationale.

Comment vous est venue l’idée de fonder une revue ?

Par l’amour de la littérature et d’une littérature puisant ses racines dans la terre algérienne dont j’ai eu la révélation, si j’ose dire, à Mascara, ville où je suis né en 1925 et où j’ai passé mon enfance. D’ascendance espagnole – et cela est très important pour la suite – ma famille était de vieille souche algérienne, installée dès les débuts de la conquête française. Mais je ne savais pas pour autant, enfant, parler espagnol. Quelle honte aurait-on ressenti alors, à s’exprimer dans cette langue ! Les Arabes et les Kabyles se trouvaient sur ce chapitre mieux lotis que nous.

Mes parents n’étaient pas bien riches et nous habitions la « ville arabe », devant le cimetière musulman où mes petits amis arabes et moi avions l’habitude de jouer. C’est dans cette atmosphère baignée de piété musulmane – les enterrements passaient devant la maison et le marabout de Sidi-Bouskrine n’était pas loin – que j’ai grandi.

Alors que j’étais à l’école à Mascara, – c’était en 1938, j’avais treize ans – notre professeurs d’arabe El Boudadi Safir, homme exceptionnel qui devait par la suite diriger les émissions en langue arabe et kabyle à Radio-Alger et qui nous passionnait en nous parlant de la civilisation musulmane, de Bassora, de Damas et en nous racontant les contes des Mille et une nuits , nous dit un jour : « Un écrivain algérien d’origine espagnole, Emmanuel Roblès – dont il était l’ami – vient de publier chez l’éditeur Edmond Charlot à Alger un livre qui s’intitule « L’Action ». Vous voyez, ici aussi, il existe des écrivains ! »

Je me suis précipité en sortant de l’école à la librairie Garçon et j’ai passé des heures et des jours à contempler dans la vitrine le livre d’Emmanuel Roblès que je n’ai pas acheté, faute d’argent. Je n’avais pas beaucoup lu de romans jusque-là, et je fus transporté d’étonnement à l’idée qu’un homme né ici, à Oran, un Algérien ait écrit un livre en français. Qu’il y eût, en Algérie, des gens capables d’écrire comme les grands auteurs qu’on m’enseignait à l’école – Hugo, Lamartine, Corneille – me remplissait de joie et j’en ressentis une immense force. Voilà d’où est venue Simoun. Je me suis aussitôt enthousiasmé pour la littérature, sans qu’il fût tellement question pour moi, à l’époque, d’écrire.

Après la guerre, j’avais 21 ans (j’avais présenté avec succès le concours de l’école normale d’instituteur en 1941) et après m’être marié en 1946, je fus nommé à Oran où je commençais à faire la classe. À cette époque, j’écrivis un poème que je fis publier à mes frais chez Segura. – qui sera le premier imprimeur de Simoun – et que j’envoyai Roblès qui habitait Alger ainsi qu’à un critique littéraire de L’Echo d’Oran, Jean Rousselot, qui fit paraître un article dithyrambique sur moi, du genre : un nouveau poète nous est né, etc. Que je fus bon ou mauvais poète est une autre histoire. Quoi qu’il en soit, j’ai est très peu publié de mes poèmes dans Simoun. Je ne voulais pas qu’il put être dit que je profitais de ma position de directeur de revue !

Quel était le climat d’Oran à la Libération ?

Il faut imaginer Oran, au sortir de la guerre, comme une ville où n’existait quasiment pas de vie intellectuelle. C’était le désert culturel. J’avais 22-23 ans ; je ne connaissais personne, si ce n’est, de nom, l’oranais Emmanuel Roblès est le tlemcenien Mohammed Dib. Dès ces années, j’ai eu l’idée enracinée en moi et la volonté de fonder une revue littéraire. Je devais bien savoir ce qu’était une revue ! Pourtant, je ne me souviens pas en avoir lu régulièrement : peut-être ai-je feuilleté, un jour, quelques vieux numéros de La Nouvelle Revue Française ?

Pendant un an, de 1950 à 1951, avec ma femme qui brûlait d’envie de voir naître cette revue dont nos conversations étaient abondamment nourries, nous avons fréquenté la galerie d’art du Primatice, où nous suivions assidûment les expositions, en compagnie d’un groupe de jeunes oranais de notre âge. Une petite communauté fort isolée, composée d’intellectuels et d’artistes tout à fait inconnus, comme Abdelkader Guermaz, Paul Vicente qui publièrent par la suite, des peintres, José Rodrigo, Diamantino Riera, Orlando Pelayo, lequel acquit la célébrité à Paris.

Nous avons alors essayé de créer une revue, mais je me suis rapidement rendu compte que nos discussions avaient tendance à s’éterniser et qu’elles n’aboutiraient jamais à rien. Comme je me sentais et me voulais un homme d’action, je me suis dit qu’il me fallait moi-même prendre la direction des affaires et c’est ainsi que je me suis jeté dans l’aventure.

Pourquoi avoir choisi ce titre, Simoun ?

Vous savez que le simoun est un vent qui vient du Sahara, un vent chaud, un souffle puissant qui monte comme le feu. Ce mot symbolisait à mes yeux, sans doute, la force, la jeunesse, le renouveau, le mouvement. Le simoun traverse la Méditerranée et Simoun l’a franchie du premier coup.

Aviez-vous une idée des auteurs que vous vouliez publier ?

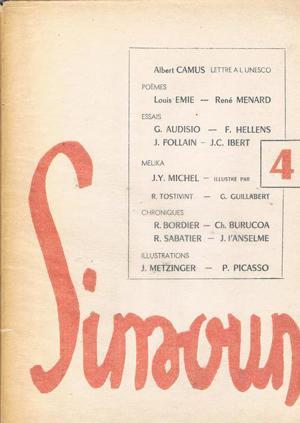

Pour réaliser une revue, il faut certes de l’argent, mais aussi des textes. J’ai aussitôt pensé que si c’était pour publier les textes des amis, je ne réussirais qu’à fabriquer une petite revue oranaise, à laquelle les grands auteurs ne voudraient jamais collaborer. Je désirais, d’emblée, donner à cette revue un rayonnement international. Il m’a fallu l’expliquer aux amis. Il n’est pas toujours facile de diriger une revue. J’ai demandé à Jean Rousselot des adresses d’écrivain, auxquels j’ai écrit ceci tout simplement : je crée une revue, envoyez-moi des textes. Voilà comment les choses se sont passées. De sorte que dans les cinq premiers numéros, on trouvait des contributions d’Hervé Bazin, Flora Klee Palyi, Jean Rousselot, Maurice Toesca, Robert Sabatier, Christiane Burucoa, Charles le Quintrec, Gabriel Audisio, Jean Paulhan, Jean Cocteau, Blaise Cendrars, Ahmed Sefrioui, Armand Lanoux, Jean Cassou, Claude Roy, Kaddour Fettal, Lamine Lamoudi, Fadoua Thouquan, Pierre Seghers, Marcel Bealu, Jean L’Anselme, Maurice Fombeurre, etc.

De quelles ressources financières disposiez-vous ?

Des amis d’Oran que j’avais mis au courant de mon projet m’avaient donné des publicités. Le directeur de la firme Frigidaire, M. Diaz, grand amateur d’art et de littérature, prit immédiatement un placard publicitaire. Il me souvient qu’aux derniers numéros de Simoun, au moment même où la revue allait s’arrêter et où j’avais de très grosses difficultés financières, je suis allé le voir, un peu désespéré. Il me fit aussitôt un chèque de 200 000 F de sa propre poche car – m’expliqua-t-il – il venait de prendre sa retraite. Tels étaient les annonceurs de Simoun, les Sanz, Marciano, Dea, Balestri, Darmon, Aboab, Colline, et tellement d’autres.

Ayant eu tout de suite quelques recettes publicitaires, je disposais d’un peu d’argent. En même temps, j’ai appris qu’une usine de l’Algérois qui s’appelait la CELLUNAF fabriquait du papier alfa. Je leur ai écrit : voilà, je crée une revue littéraire ; je voudrais la tirer sur du beau papier. Je suppose que vous devez avoir des papiers déclassés, un peu ratés, qui me conviendraient parfaitement, pour lesquels vous pourriez me consentir des prix et me donner des facilités de paiement. Je vous propose aussi un espace publicitaire dans Simoun. Les gens se sont montrés tellement compréhensifs que finalement, j’ai eu du papier en abondance et beaucoup moins cher que si cela avait été du papier journal. Quand il m’est arrivé de ne pas pouvoir payer, ils ont tout de même continué à fournir !

Quelles ont été les réactions du public lors de la publication du premier numéro de Simoun ?

J’ai tiré ce premier numéro à 6000 exemplaires de manière à le diffuser très largement. Il a été envoyé à toutes les librairies de Paris, dont j’avais trouvé les adresses dans un répertoire spécialisé. J’avais expédié deux à quatre exemplaires de Simoun, selon les librairies, avec une lettre précisant au libraire qu’il n’avait à me payer les exemplaires de la revue qu’une fois ceux-ci vendus. Ils ne m’ont jamais payé, ce qui n’a pas empêché de continuer à leur envoyer des numéros.

A Oran, Simoun a été déposé chez tous les commerçants, les dentistes, les médecins et j’ai obtenu immédiatement des abonnements. Pas mal d’abonnements dans l’enseignement, chez les fonctionnaires, les professions libérales, les commerçants. Toute l’Oranie s’est mobilisée et je dois dire que les annonceurs m’ont fait plus de publicité que je n’en ai fait pour eux ! Dès le second numéro, j’avais dans la région d’Oran près de 600 abonnés qui m’ont été fidèles jusqu’à la mort de Simoun.

A Paris, le premier numéro a fait du bruit. La revue était trop belle : vous pensez, une revue tirée sur papier alfa ! Et l’on me reprocha la collaboration de certains écrivains, de sorte qu’au second numéro, j’ai dû m’expliquer : « Ami lecteur, la tendance politique de certains textes de notre premier numéro – je faisais allusion à la contribution de Daniel Rops, lequel n’avait d’autre tort que d’être un écrivain catholique dont le nom seul soulevait les passions, car le texte dont il s’agissait était plutôt anodin – nous ayant été reprochée, nous croyons devoir vous rappeler que Simoun est un lieu de libre-échange : seul l’auteur est responsable de ses idées ». Cette pluralité affirmée de Simoun me donnait toute liberté pour publier ce que chacun avait à dire, sous sa propre responsabilité. Je voulais faire de Simoun une tribune ouverte à tous, en m’efforçant cependant, d’éviter de fragiliser les liens existants entre les Algériens venus de tant d’horizons différents.

Comment la revue était-elle imprimée ?

Le premier numéro, comme les sept suivants, ont été composés à la main, lettre par lettre, au composteur, pendant deux mois, d’octobre à décembre 1951 ! C’était moi qui corrigeais les très nombreuses coquilles. J’avais fait la maquette, sauf le dessin de la couverture qui représentait un chameau et qui était dû au peintre oranais Rodrigo, membre du groupe. J’avais moi-même calligraphié le titre qui fut reproduit en rouge.

Une fois les cahiers imprimés – du moins tant que nous avons travaillé avec Segura, c’est-à-dire pour les huit premiers numéros – nous entassions les exemplaires dans la voiture pour nous rendre, deux rues plus loin, chez un relieur qui cousait les numéros à la main. Ensuite, compte tenu de ces frais supplémentaires, nous rapportions le lot chez Segura qui encollait les couvertures et enfin nous transportions le tout chez moi, où se trouvait domiciliée la revue. Ma tâche était alors terminée. C’était ma femme Ninette qui se chargeait de tous les envois. Et elle en a passé des jours et des heures à copier des adresses, à coller des bandes ! À partir du n°9, lorsque Simoun a été imprimé chez Plaza, on a cessé de coudre les cahiers pour simplement les agrafer, ce qui était plus rapide et coûtait moins cher.

Quelles étaient vos moyens de diffusion ?

Je me suis mis en relation avec les NMPP à Paris. Je leur expédiais jusqu’à 2000 exemplaires de la revue – le tirage s’est toujours maintenu entre 2000 et 4000 exemplaires – qu’elles distribuaient dans toutes les librairies de France. Celles-ci recevaient chacune deux exemplaires de chaque numéro. Au début, il était convenu que les NMPP me renverraient les invendus. Comme le coût du retour dépassait celui des ventes, j’ai demandé aux NMPP de passer les invendus au pilon, si bien que je n’ai plus disposé du moindre contrôle sur le chiffre des ventes.

A Oran, Simoun était en vente dans les trois librairies de la ville, la librairie Colline, la librairie Manhès et sa succursale. À Alger, j’envoyais les revues à la librairie Les Vraies Richesses, d’Edmond Charlot, qui les diffusait.

Aviez-vous beaucoup d’abonnés ?

Par l’intermédiaire du poète Jean L’Anselme qui était au ministère des affaires étrangères, j’ai obtenu 60 à 80 abonnements auprès des Alliances françaises. La revue a aussitôt voyagé dans le monde entier. Il y eut d’abord des abonnés dans tous les pays de langue française. Par l’entremise de certaines bibliothèques nationales, j’ai pratiqué des échanges de revues avec Simoun, notamment à Lima (je recevais beaucoup de revues sud-américaines) et au Liban (j’étais en correspondance avec Georges Schéhadé). J’ai eu des abonnements en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et au Canada, dans tous les pays d’Europe – une vingtaine au moins en Allemagne – en Italie, Espagne, Yougoslavie, Hongrie, URSS, Danemark, Suède, Angleterre mais aussi Chine, Japon, Inde, Pakistan, Afghanistan, Turquie, Éthiopie ; une dizaine au Maroc. En tout, environ 800 abonnements, dont 600, je le répète, pour la seule Oranie.

Les frais d’expédition à travers le monde, grévaient-ils lourdement votre budget ?

J’ai eu en ce domaine une chance extraordinaire ! Le directeur de la poste d’Oran, après avoir consulté tous les règlements en vigueur, réussit à découvrir un paragraphe caché dans un article obscur, qui autorisait l’expédition gratuite des revues culturelles. Je n’ai donc jamais payé un sou d’envoi et cela me fut un réel soutien.

Existait-il un comité de rédaction ?

Le comité de rédaction, c’était moi. Comment on eût-il été autrement ? L’un habitait Alger, l’autre Fort-National, l’autre Paris. Imaginez-vous quelqu’un de très lié à Simoun, comme le fut Camus, participer au milieu de ses activités harassantes de Paris aux mille tracas qui tissent la vie d’une revue, installée de surcroît à Oran ? C’est moi qui devais décider de tout : demander les textes, prendre le risque de les accepter ou non. Mais je crois, du moins rétrospectivement, avoir fait la preuve d’une ouverture et d’une vigilance d’esprit qui ont évité à la revue de trop graves erreurs. A tout bien réfléchir, je me donne aujourd’hui raison d’avoir refusé de publier certains textes. Dès le n°2 et surtout après le n°3, je n’ai plus eu à me préoccuper de trouver des textes. J’en recevais des piles tous les jours et émanant de gens de qualité. Il me fallait en revanche entretenir une correspondance nourrie, assez épuisante, où je devais user d’une argumentation serrée pour justifier mes choix. Inutile de vous dire que je n’ai jamais payé un auteur. Moi-même j’accomplissais mes tâches de directeur de revue en plus de mon métier d’enseignant et je reconnais y avoir souvent laissé de l’argent.

Pourquoi la revue change-t-elle de présentation à partir du n°9 ?

Au bout de plusieurs numéros, j’ai dû me rendre à l’évidence : il me fallait revoir mon organisation. Je ne parvenais plus à faire face aux charges de la rédaction. J’espaçai la périodicité de la revue qui, de bimestrielle devint plutôt trimestrielle. Je ne pouvais plus, en outre, supporter des délais d’impression aussi longs. Deux mois en effet été nécessaires à Antoine Segura pour venir à bout de Simoun ! Petit imprimeur de cartes de visite, il n’était pas du tout équipé pour la fabrication d’une revue. Il avait accepté de l’imprimer pour combler les trous de son emploi du temps, et malgré sa bonne volonté, il peinait encore à 10 heures du soir sur les pages de Simoun !

Je suis donc passé, à partir du n°9, à la linotype chez l’imprimeur Plaza. C’est à partir de ce numéro que le format a changé. Mon contrat oral avec la CELLUNAF prévoyait que j’achetais du papier déclassé. J’ai disposé au début de 500 kilos ou d’une tonne de papier de format raisin. La feuille pliée en huit donne à la revue le format in-8° raisin, un peu carré, sous lequel elle se présente du n°1 au n°8. Le deuxième stock de papier déclassé qu’on me proposa était du jésus, ce qui explique la modification du format après le n°8. Je trouvais l’ancien format incommode et je fus content du nouvel aspect de la revue, plus classique, mais qui n’était dû en rien à une décision de ma part.

Le changement de format me conduisit également à supprimer le dessin du chameau qui ornait les huit premiers numéros, et dont il aurait fallu refaire le cliché. C’était d’ailleurs une bonne occasion de se débarrasser de cette image par trop touristique évocatrice du « couleur locale ». De même, j’ai dû réduire la taille du titre dont j’ai néanmoins conservé le graphisme jusqu’au n° 27. À partir du n°28 (1959), la typographie du titre elle-même transformée, la responsabilité de ce nouveau Simoun incombant à Emmanuel Roblès.

Emmanuel Roblès n’était-il pas alors à Alger ?

Je n’ai fait la connaissance de Roblès qu’à partir du n°6-7. Je lui avais envoyé à Alger les premiers numéros de Simoun et à l’occasion d’un de ses séjours à Oran où habitait sa mère, il m’a téléphoné et nous nous sommes rencontrés pour la première fois chez l’imprimeur Segura. De là, est née une amitié qui n’a jamais failli et qui est allée croissant. Roblès a été mon vrai bras droit et il m’aida souvent aux tâches d’imprimerie. C’est ainsi qu’un jour où il me remplaçait, pour la sortie du n°28, à l’imprimerie Plaza – qui venait d’être rachetée par les sympathiques frères Benamou – il ne put retrouver le cliché original de la couverture et dû faire composer un titre en toute hâte. Parmi les caractères, il choisit celui qu’il aimait par-dessus tout, le Garamond, dont l’élégance nous le fit conserver pour la suite des numéros, c’est-à-dire pour les cinq dernières livraisons de Simoun.

La revue Simoun contenait-elle des rubriques d’actualité sur les livres, les revues, les spectacles… ?

A côté des textes – toujours inédits – Simoun publiait des chroniques qui étaient tenues, pour la poésie, par Robert Sabatier, depuis Paris. Hubert Juin m’en donna aussi quelques-unes. C’était Christiane Buruco, professeur à Millau, qui rendait compte des romans et des prix littéraires. Une revue des revues établies depuis Paris, encore, par Jean Breton, commença à partir du n° 13. Il agissait surtout de recenser des revues parisiennes ou parues en France et étrangères. Dans sa première chronique, Jean Breton commentait, par exemple, des numéros des Cahiers du Sud, de La Tour de Feu, de Pierre Boujut, de la revue Marginales publiée à Bruxelles par Albert Ayguesparse, du Journal des poètes (Bruxelles), du Disque vert (Paris/ Bruxelles). Il annonçait des comptes rendus sur la revue italienne Boteghe Oscure, La Nouvelle nouvelle revue française, Les Lettres nouvelles, Jeune Afrique, etc. Il m’est arrivé de commenter des expositions qui se sont tenues à Oran, ainsi celle sur Rouault. Sous le pseudonyme d’Armand Pérez, j’ai joué le rôle de critique musical. Nous avons, souvent eu recours aux pseudonymes. Roblès a signé du nom de Paul Jacquelin. L’usage de pseudonymes, fréquent dans les revues, était pour nous, une manière d’affirmer à l’extérieur combien le cercle des collaborateurs autour de la revue était riche.

Il ne faut pas négliger non plus que sa vocation « littéraire et artistique » faisait de Simoun une revue où l’image avait sa place. On y trouvait des reproductions de tableaux, des photographies ou des dessins originaux de Limouse, Ch. Caillard, Jean Launois, Abdelkader Guermaz, Georges Rouault, Orlando Pelayo, Clave, Florès, Lobo, Divi, Picasso, Malkine, Labisse, Dora Maar, Man Ray, etc. Le n°20 (1956) fut entièrement illustré par le peintre Charles Brouty dont les croquis à la plume firent même irruption sur la couverture, ce qui était rare. Nous avons essayé d’utiliser la couleur, une fois, mais le coût en fut si élevé que nous y avons renoncé.

Existait-il des activités autour de Simoun ?

Oran n’était plus cette ville rongée par le Minotaure, c’est-à-dire par l’ennui, telle que l’a décrite Camus en 1939. Il y régnait une certaine vie culturelle, à laquelle Simoun contribua. Par la médiation d’amis de la revue, il se créa une sorte de réseau de manifestations, liées à Simoun, qui se tinrent pour certaines d’entre elles dans des salles archicombles. Un grand cinéma de la ville fut mis gratuitement à notre disposition, où Roblès fut invité à prononcer une conférence sur Cervantès. Le groupe théâtral d’Oran dirigé par Georges Robert d’Eshougues, qui s’appelait le Petit théâtre ou peut-être les Tréteaux, fit une lecture de poèmes de Federico Garcia Lorca, après qu’ait été publié le numéro de Simoun consacré à « l’Espagne fidèle ». À partir de la traduction inédite de Roblès, paru dans Simoun, le Petit théâtre monta « L’Espagnol courageux » de Cervantès, sur les lieux mêmes où se passait l’action : pour un soir, l’ancien fort espagnol de Mers-el-Kébir résonna des cavalcades de chevaux sous le regard ébloui de toute la ville rassemblée.

La revue a publié de nombreux numéros spéciaux. Pourquoi cette politique ?

Tôt, j’ai eu envie de composer des numéros spéciaux, qui me permettraient d’ouvrir les portes de la revue sur un thème particulier, de manière à en multiplier les approches, à les approfondir. Le premier numéro spécial sortit en 1953. Ce n° 6-7 que j’avais réalisé en commun avec des amis, étais intitulé « Algériens écrivains », au sens où nous l’entendions alors, d’écrivain français à part entière, à égalité avec ceux de France, et bien entendu avec leur spécificité, leur couleur, leur intensité. C’est ce qu’expliquait Gabriel Audisio qui présentait ce numéro, où l’on trouvait les noms de El Boudali Safir, mon ancien professeur d’arabe, Ahmed Sefrioui, Edmond Brua – qui ne se consolait pas de devoir sa célébrité à la Parodie du Cid plutôt que ses poèmes -, Georges Cazebonne, E. Roblès, Albert Camus, Mohammed Dib, André Rosfelder, Albert Lentin, Mouloud Feraoun, Jean Sénac, Raoul Celly, Kateb Yacine, René-Jean Clôt, Charles Autrand, Jean-Pierre Millecam, Roger Dadoun.

J’ai pris l’initiative d’un autre numéro spécial (n° 24, 1958) qui me coûta deux ans d’effort et qui fut un échec. Un numéro de 100 pages que je savais d’avance raté, dont je n’ignorais pas qu’il aurait peu d’audience, et que je me suis obligé à publier parce que je l’avais annoncé et parce que d’une certaine façon, il me tenait à cœur. Il s’intitulait : « Aspects de la littérature populaire en Algérie ». Qui se souciait l’époque de la littérature populaire ? Je ne savais pas moi-même ce qu’était véritablement la culture populaire, dont je sentais seulement qu’elle devait être très riche. Ces contes qu’on trouve aujourd’hui retranscrits et commentés dans la revue Awal, je les entendais raconter sans bien les comprendre, par des sortes de troubadours. Je me souviens, dans le quartier de Bab-Ali, à Mascara, de ces cercles enchantés qui se formaient, les jours de marché, autour des gowel, les « diseurs ». Il y avait bien le poète de langue berbère de Kabylie, Si Mohand, mais Mouloud Feraoun venait précisément de publier une première transcription en français de ses poèmes…

Des documents pourtant existaient, même s’ils n’avaient pas été recueillis dans la perspective d’aider les Algériens à renouer avec leurs racines. Ne connaissiez-vous pas, par exemple, les travaux des pères blancs et notamment leur Fichier périodique berbère ?

J’ignorais l’œuvre de collecte et de transcription de ces missionnaires et je n’ai jamais eu en main leur revue. Pourquoi Mouloud Feraoun, qui fut un ami très proche et qui devait connaître ces publications, ne m’en a-t-il jamais rien dit ? Je ne sais. Toujours est-il que je n’ai trouvé personne vraiment compétent pour collaborer à ce numéro et les textes que j’ai rassemblés, au prix de mille difficultés, furent loin, du moins pour certains d’entre eux, de répondre aux exigences de qualité de la revue.

J’ai attaché aussi beaucoup d’importance au numéro spécial sur Roblès, « Pour saluer Roblès » (n°30, 1960), pour lequel j’avais demandé à Camus, très occupé, d’écrire une présentation. Il faut rappeler qu’il existe un côté très fortement hispanisant dans Simoun. Roblès et moi sommes d’origine espagnole, comme l’était Camus, par sa mère. Le hasard a voulu que pendant que j’imprimais ce numéro, Camus se tuât en voiture. On peut imaginer l’émotion de Roblès lorsqu’il découvrit ce texte de Camus – l’un des derniers probablement – composé pour lui, et dont il ignorait tout.

Pour caractériser le paysage de Simoun et l’esprit dans lequel je concevais la revue, il me semble opportun de relever ce que j’écrivais alors dans ce numéro :

« Revue nord-africaine, Simoun, entre autres tâches, s’est donné celle de livrer un panorama des littératures nord-africaines et de marquer l’apport original de cette terre, carrefour de tant de races, à la culture universelle. C’est le sens de la plupart de nos numéros ordinaires et de certains numéros spéciaux consacrés aux « Algériens écrivains » par exemple pour la littérature maghrébine. Le présent numéro réservé à Emmanuel Roblès a pour dessein de témoigner sur cet écrivain français, sans le séparer de son origine algérienne et de son ascendance ibérique. Ce sont ces différentes perspectives qu’on s’est efforcé d’éclairer ici ; ce sont ces trois imprégnations chez Roblès qui font l’objet de ce numéro. Il est incontestable que formé à la culture française et lié par tempérament à l’Espagne, Roblès doit également beaucoup à l’Algérie et à ce peuple jeune, à la fois disparate et harmonieux qui est le sien comme il est le mien. »

Simoun ayant imposé sa personnalité, dès le n°9, j’ai décidé de confier des numéros spéciaux à des collaborateurs, ce qui me permettait, entre-temps, de m’occuper des autres numéros. C’est ainsi que pendant que je préparais les n° 9 et 10, Roblès travaillait sur le n° 11-12 (1954) consacré aux écrivains et artistes espagnols en exil, ce qui, à l’époque du franquisme était un choix politique. Par ce titre « l’Espagne fidèle », nous entendions : l’Espagne fidèle à la République, fidèle à elle-même. Le sommaire en était prestigieux : Federico Garcia Lorca, Antonio Machado, Miguel Fernandez, Rafael Alberti, Antonio Martinez Pagan, Jorge Guillén, « Don Tancredo » et Arturo Serrano Plaja qui offrait ici l’un des plus beaux poèmes qu’il m’ait été donné de lire, à propos de la « Cruz de los Caidos » érigé par Franco à la gloire des « morts pour la patrie », cependant que les morts pour « l’Espagne fidèle » restaient, comme le dit le titre, les Morts inconnus :

Tu te rends compte !

Tous tes morts sont inconnus. Tous tes morts sont morts,

Et personne, à ce qu’il paraît ne les reconnaît.

Tous tes morts, tous, tu te rends compte ?

Comme un seul mort, comme un soldat tristement inconnu,

Ton armée de morts comme un seul mort inconnu,

Tous tes morts sont inconnus,

Tu te rends compte ?

Roblès réalisa ensuite un numéro sur « Cervantès à Oran », ville dont on sait qu’elle fut conquise en 1509 par les Espagnols qui y restèrent près de trois siècles ! Je me suis adressé aussi à Gabriel Esquer, qui était archiviste à Alger et qui est l’auteur d’un précieux recueil iconographique sur l’Algérie. Il prit en charge plusieurs numéros spéciaux, dont l’un était une monographie très savante, entièrement rédigée par lui – laquelle ne pouvait trouver refuge que dans une revue – sur le séjour de Petrus Borel, le lycanthrope, en Algérie et dont des centaines d’exemplaires ont été vendus en Allemagne, très férue des petits romantiques français.

Gabriel Esquer me proposa également une étude sur la vie intellectuelle en Algérie, que j’ai divisée en deux parties, chacune ayant fait l’objet d’un numéro. Il me fallait en effet fournir aux abonnés six numéros par an. Or, au prix où était l’abonnement, je réussissais avec peine – c’était vers 1959 – à sortir plus de trois ou quatre numéros. J’ai donc préféré faire des petits fascicules d’une soixantaine de pages. Deux cahiers signifient pour moi quatre à six mois de répit, pendant lesquels je pouvais m’attaquer à d’autres numéros. Sous le titre « L’Algérie vue par les écrivains », le n°25 de Gabriel Esquer utilisait comme sources les récits de voyageurs, tel celui d’Apollinaire à Oran. Le numéro suivant intitulé « La vie intellectuelle en Algérie », tentait d’esquisser un bilan, y compris scientifique, de ce que la France depuis la conquête, avait réalisé en Algérie, une sorte de « chant du cygne », où Gabriel Esquer s’attachait à montrer que l’œuvre de la France n’avait pas présenté que des côtés négatifs. Je me rappelle, à ce propos, la déclaration de Mouloud Feraoun au jury d’Alger qui venait de lui décerner un prix littéraire : « Ce n’est pas moi que vous récompensez, c’est l’école laïque française. »

Il y eut des numéros spéciaux plus « européens » ?

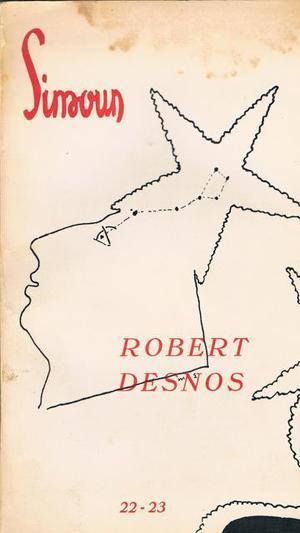

Ceux-ci furent effectivement préparés par des correspondants et des collaborateurs que nous avions en France, sur des écrivains tout à fait étrangers à l’Algérie ou au domaine méditerranéen. Simoun avait le cœur large et il n’était pas dans notre intention de nous tenir enfermés dans des frontières rigides. C’est Roger Dadoun, oranais, qui prit l’initiative de réunir un cahier sur Robert Desnos. Ce fut le plus gros numéro que nous ayons réalisé. La couverture était illustrée par un dessin original de Max Ernest et aux cent pages d’inédits de Desnos, s’ajoutaient des textes de René Char, Michel Leiris, Raymond Queneau, Henri Jeanson, Armand Salacrou, Darius Milhaud, Lise Deharme, Youki Desnos, Jacques Prévert, Tristan Tzara, Theodor Frankel, Alejo Carpentier, etc. Le n° 17-18 (1956) était encore un numéro spécial, intitulé « Tombeau de Max Jacob » et avait été réalisé par le poète Louis Emié, notre correspondant à Bordeaux, avec des textes inédits et des dessins de l’écrivain dont on célébrait le 11e anniversaire de la mort.

Qu’elle fait l’écho de la revue en France, à Paris ?

Il m’était difficile de le mesurer. Il me semble qu’on en parlait surtout dans des revues comparables à la mienne. Le seul événement marquant dont je me souvienne, fut la sortie du numéro sur Desnos, en 1958. À la demande de Roger Dadoun, qui étaient sur place, j’ai envoyé un grand lot de revues à la librairie La Hune, à Paris, qui a offert pendant un mois l’une de ses vitrines à Desnos et qui donna ainsi une impulsion notable aux ventes du numéro de Simoun. J’étais abonné à l’Argus de la presse qui m’envoyait tout ce qui avait trait à Simoun ou à Jean-Michel Guirao. Je recevais ainsi de nombreuses coupures de presse.

En cette période grave de la guerre d’Algérie, comment la revue Simoun se situait-elle par rapport à la politique ?

En tant que revue littéraire et artistique, Simoun n’avait pas le projet d’entreprendre une réflexion ou une action directement politique. Cela ne nous empêcha pas de nous engager, à notre façon. Les écrivains que nous avons publiés alors, en furent un éloquent témoignage. S’il est vrai qu’un certain silence est établi autour de Simoun, j’en vois la raison dans le fait que Simoun fut une revue gênante, que personne ni à gauche ni à droite ne put récupérer. Il ne conviendrait pas d’en conclure, pour autant, que la revue Simoun est restée en dehors de la vie politique. J’en veux pour preuve l’éditorial que j’écrivais dans le n°20 (1956) :

« Notre ligne n’a jamais varié. Simoun est une revue littéraire, une revue littéraire algérienne et n’a de raison d’être que si les voix qui s’y expriment sont entendues, car la littérature ici n’est plus jeu de mots, mais témoignage, volonté de sauvegarder la seule valeur qui importe : la dignité humaine. Et bien sûr, nous pensons au drame algérien en écrivant cela. S’il ne nous appartient pas de vous proposer des opinions, de vous soumettre des études didactiques, il nous importe d’aller droit à votre cœur et l’efficacité de nos publications n’en demeure pas moins authentique quand on sait ce que représentent les algériens Roblès, Dib, Camus, Brua, Feraoun, Audisio, Millecam, Sénac, Kateb, Lacheraf, Rosfelder, et tant d’autres. Pourtant les événements se précipitent, le drame persiste. Aussi avons-nous décidé de publier dans le prochain numéro, une lettre d’autant plus probante que personne ne pourra en contester la sincérité puisque son auteur est un curé d’Algérie. « Regard chrétien sur l’Algérie » édifiera pleinement les hommes de bonne volonté et les incitera, peut-être, à agir en faveur de la paix en Algérie, ne serait-ce qu’en adhérant à l’un des mouvements d’opinion qui naissent à Alger ou à Oran. »

Je faisais allusion, concernant Oran, à cette sorte de « troisième force », – Fraternité algérienne – que le professeur Cohen, Vialesage, Irech et moi-même, inspirés par Camus, venions de créer et qui voulait donner corps à cette amitié vivante qui existait entre écrivains français et musulmans d’Algérie. Ce mouvement auquel Simoun fut lié sans en être devenu l’organe, n’a pas réussi. C’était trop tard. Des deux bords, tout le monde se méfiait. Notre activité consista à nous réunir et selon les événements, souvent tragiques, à envoyer des communiqués à la presse, qui les publiait.

L’écrivain d’origine kabyle, Jean Amrouche a-t-il soutenu votre mouvement ?

Je n’ai pas connu Amrouche. Vous me dites qu’il se trouvait alors à Paris, engagé aux côtés de Sartre dans le comité des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord. Je ne pense pas qu’il aurait pu donner un appui à un mouvement comme le nôtre, dans la mesure où comme vous le dites, l’idée d’une communauté « franco musulmane » était considérée par lui, depuis longtemps comme une utopie.

Il écrivait en 1957, dans un article de Témoignage chrétien « Algérie fara da se » l’Algérie se fera d’elle-même.

Amrouche n’a pas collaboré à la revue et je le regrette. En revanche, sa sœur, Taos Amrouche a écrit dans Simoun.

Quel était le contenu de cette « Porte ouverte sur l’Algérie » que vous annonciez dans le n°20 ?

Le n° 21 parut en 1957 avec le texte, publié anonymement, du curé Berenguer – qui choisira après l’indépendance de rester en Algérie et de prendre la nationalité algérienne – et ce fut une vraie bombe. De ce vibrant appel à la raison, j’extrais ce passage qui laisse augurer de la tonalité du reste de l’article :

« (…) les hors-la-loi ne sont qu’une poignée, oui. Mais tout un peuple est avec eux. Pourquoi nous leurrer nous-mêmes ? Les protestations de loyalisme plus ou moins provoquées, les communiqués optimistes auxquels leurs auteurs croient peu ou prou, l’apparente apathie des masses trompent ceux-là seuls qui veulent être trompés (…) Je regarde les faits. Je constate que le cœur de l’Algérie lui-même bat à l’unisson de celui des rebelles et je le dis , il ne s’agit pas d’une révolte, d’une insurrection comme telle ou telle flambée qui fut éteinte jadis. D’un bout du monde à l’autre, les peuples colonisés secouent la tutelle occidentale et obéissent à un mythe, le mythe de l’émancipation, de la libération. L’hégémonie de l’Europe n’est plus acceptée. C’est comme ça (…) »

J’avais tiré ce numéro à 6000 exemplaires et il en fut vendu des quantités. À elle seule, la librairie Colline d’Oran en écoula au moins 2000 ! Les amateurs en furent, à ce qu’on m’a dit, principalement des prêtres qui achetaient les numéros par paquets ! Ils furent, dans leur ensemble, très ébranlée par le texte de Berenguer. Je me rappelle avoir distribué à Oran, à des voisins musulmans de mon quartier, le n° 21 de Simoun. Ils ne m’en ont pas dit un mot ; la situation était devenue très difficile pour eux. Quant à moi, je partageais surtout les idées d’Albert Camus et de Fraternité algérienne.

A cette époque, nous pensions qu’il était encore temps pour les deux communautés – et c’était notre erreur – de vivre ensemble dans une république algérienne indépendante non arabisée et laïque. Parmi les 600 abonnés oranais, aucun ne mit fin à sa souscription. Mes abonnés étaient gens intelligents, capables d’entendre cela.

Ce numéro eut-il un retentissement dans l’opinion, en France ?

Rien, me sembla-t-il, ne bougea sérieusement. Oran était pour la métropole le bout du monde et nous, les Français d’Algérie, nous apparaissions comme des êtres sous-culturés, sous-développés sur le plan politique. Au demeurant, la gauche n’éprouvait pas une grande sympathie pour les Français d’Algérie auquel était accolée globalement l’étiquette de « colonialiste » et dont elle se souciait, à vrai dire, assez peu.

Et Sartre ?

Nous ne pensions pas que nos « états d’âme » pussent intéresser Sartre et les Temps modernes. Je l’avoue, nous n’avons pas recherché d’aide auprès de Sartre, dont nous mesurions par avance le faible écho qu’il accorderait à notre initiative. Et puis, nous étions camusiens, cela nous suffisait. Une revue algérienne comme la nôtre n’avait rien à faire de ce que nous soupçonnions être – à tort sans doute – les jeux parisiens.

Comment la revue Simoun a-t-elle pris fin ?

Simoun s’est éteinte faute de moyens. Comme je vous l’ai dit, c’est à peine si j’ai pu faire face aux dernières échéances. Et puis, l’Algérie se vidait de tout ceux qui rentraient en France… Plus d’abonnés ! Plus d’annonceurs !

Après la sortie du n°31, consacré à « Camus l’Algérien », j’ai bouclé à la hâte le n°32 qui contenait surtout des souvenirs de Charles Poncet sur Camus, lesquels n’avaient pu trouver place dans le précédent numéro. Je compris alors que ce serait le dernier numéro. Je savais que je ne pourrais transplanter en France une revue comme Simoun, dont l’existence avait été inséparable de mon enracinement en Algérie.

Propos recueillis par Jacqueline Pluet et Tassadit Yacine, en 1988, quelques mois avant la disparition de Jean-Michel Guirao.

La revue Simoun a fait l’objet d’un mémoire de maîtrise (université de Nice, novembre 1977) par Jean-Claude Visdominé sous le titre « Histoire de la revue Simoun : son évolution littéraire et politique, 1952-1961 (220 p. multigr.). Du même auteur, voir aussi la contribution « L’image de l’Espagne dans la revue Simoun (1952-1961) », dans l’ouvrage collectif « Espagne et Algérie au XXe siècle : contacts culturels et création littéraire », sous la direction de J. Déjeux et D.H. Pagaux (Paris : L’Harmattan, 1985 p.85-104).

Sur les principales revues culturelles publiées en Algérie de 1937 à 1962, on pourra consulter la communication de Jean Déjeux au colloque « Editeur d’Algérie dans les années 1930-1950 », centre de recherche sur les sociétés méditerranéennes (CRESM), Aix-en-Provence, 6-7 novembre 1987 (actes en préparation).

* * *

Un jeune oranais,

Par Emmanuel Roblès, de l’Académie Goncourt

J’habitais près d’Alger, à Bouzaréa, au-dessus de la baie, une maison que Camus m’enviait. La vue était admirable et, par beau temps, on apercevait aux loin les contreforts de la Kabylie. C’est là que j’ai reçu une plaquette de poèmes d’un jeune oranais qui, dans la lettre jointe à l’envoi, me disait son projet d’une revue littéraire. Je le remerciais, sans plus. A cette époque, beaucoup de soucis m’accablaient. Un peu plus tard, les premiers numéros de Simoun m’arrivèrent, bien conçus mais avec, sur la couverture, un chameau qui tenait toute la page et me déplut. Je n’ai jamais eu que sympathie pour ce noble animal malgré ses airs dédaigneux, cependant, en effigie, il me consterna. Ce n’est pas là, qu’on me croie, la raison de mon assez long silence, mais Guirao s’inquiéta, me demanda dans une lettre assez émouvante, si j’avais quelque motif de lui refuser ma collaboration. Il l’a relaté lui-même, je lui donnai rendez-vous à Oran où habitait ma mère et, circonstance heureuse, à cent mètres de l’imprimerie Segura.

Le jeune directeur me conquit tout de suite : chaleureux, enthousiaste, fraternel et fou de poésie, lié déjà à des auteurs de grand talent comme Jean Rousselot, Georges Schéhadé, Gabriel Audisio, Robert Sabatier… De cette première rencontre, au printemps 1951, date une amitié affectueuse qui n’a jamais fléchi. Cela dit, il suffit de parcourir les numéros de Simoun pour vérifier qu’il ne manque aux sommaires aucun des auteurs à leur début, de la jeune littérature maghrébine de langue française, de Mohamed Dib à Mouloud Feraoun, et d’Ahmed Sefrioui à Kateb Yacine, comme les meilleurs auteurs de langue arabe – le grand Mohamed L’Aid Hammou Ali, par exemple – , et de langue berbère comme Nourredine, vieil ami et poète d’une merveilleuse sensibilité dont je me suis inspiré pour une de mes nouvelles. Et puis, Tahar Bouchouchi et Tewfik et Madani, qu’El Boudali Safir me fit connaître, tous deux poètes en arabe littéraire. Les littératures populaires, en arabe dialectal, trouvèrent aussi leur place dans la revue et notamment Rachid Ksentini, créateur du théâtre arabe en Algérie, avec Djelloul Bachdjera et Mahieddine Bachtarzi, tous deux amis très chers.

Mais le Maghreb étant, comme on le sait, carrefour de plusieurs cultures méditerranéennes, Simoun allait faire à l’Espagne une place importante. Je me chargeais du numéro consacré à « l’Espagne est fidèle » et à ses écrivains en exil. J’écrivis donc à Buenos Aires, à Mexico, à Paris, et comme il me semblait nécessaire que fut aussi représenté « l’exil intérieur », j’écrivis à un poète madrilène rencontré à Paris chez le romancier Antonio Martinez Pagan.

Mon correspondant m’envoya une chronique, mais sous le pseudonyme de Don Tancredo. Je puis révéler à cette occasion qu’il s’agissait de Tomas Seral Y Casas, surpris au début de la guerre dans la zone franquiste et qui dut, jusqu’au printemps 1939, vivre dans une dangereuse clandestinité. Il avait ouvert ensuite une librairie à Madrid, non loin de la Puerta del Sol, et c’est lui qui s’offrit à diffuser ce numéro spécial où figuraient des noms prestigieux, honnis par le régime franquiste, comme Alberti, Serrano Plaja, Jorge Guillen, sans compter ses victimes comme Miguel Mendès et Garcia Lorca. A ma connaissance, ce numéro spéciale (n° 11 – 12) le seul de la collection de Simoun à être réédité, et il pénétra en Espagne où il fut diffusé par Seral Y Casas.

On confia la première édition au radio de bord d’un petit paquebot de la compagnie Transe méditerranea qui faisait le trajet Palma, Barcelone, Valence, Alicante et Oran. Le colis de la seconde édition fut expédié par Guirao à Toulouse, à une adresse fournie par Seral lui-même. C’est la belle-mère de notre ami madrilène qui, dans ses bagages, transporta vaillamment le dangereux paquet. À la frontière, les douaniers ne se méfièrent pas d’une vieille dame qui rentrait paisiblement d’un séjour chez sa fille. Plus tard, Seral devait me dire que tout le stock de la revue avait été vendu à Madrid et à Barcelone et qu’il aurait pu en écouler une quantité beaucoup plus importante. Je dois ajouter que pour sa part, Guirao s’était procuré pour illustrer ce numéro, des reproductions de toiles de grands peintres en exil : Clavé, Pelayo, Divi, Flores, Lobo…

Je me chargeai également d’un numéro consacré à « Cervantès à Oran ». Après sa libération des bagnes d’Alger, Cervantès, en effet, obtint une mission de Philippe II auprès du gouverneur de l’enclave Oran-Mers-el-Kébir. Il en rapporta une comédie intitulée « L’Espagnol courageux ». Pour illustrer ce numéro, Guirao parcourut avec moi l’ancien quartier de la ville et prit des photos de tous les vestiges espagnols, en particulier de l’admirable Puerta de España. Très heureux souvenir que cette promenade à travers les vieilles rues et la charmante place de la Perle (l’ancienne place d’Armes de l’occupant espagnol) mais je tiens terminer sur un autre souvenir, plus poignant pour moi. Un jour de novembre 1959, je déjeunai à Paris au restaurant Lipp avec Camus qui se préparait à partir pour sa maison de Lourmarin. Il fit une allusion à Guirao, à qui il venait tout juste d’écrire, et je ne posai pas de question. Camus avait déjà collaboré à Simoun, en particulier en lui confiant un long texte intitulé « La vie d’artiste », reproduit dans « La Pléiade ». Je reçus, en décembre, deux lettres de Lourmarin. Le 4 janvier, Claude de Fréminville me téléphona à Boulogne pour m’annoncer la terrible nouvelle : Camus tué dans un accident d’auto en rentrant à Paris. Quelques jours plus tard, le n°30 de Simoun me parvenait, un numéro qui m’était consacré, et mes deux amis, Camus et Guirao, s’étaient entendus pour me réserver cette surprise : la préface de Camus sous le titre « Notre ami Roblès ».

*