C’est en découvrant la nouvelle photo du profil Facebook de SIDI El Houari (ORAN) que j’ai compris.

Il y a toujours deux angles possibles sur Oran :

- Depuis l’ouest ; c’est Santa-Cruz, la mythologie, l’Olympe.

- Depuis le reste de la ville ; c’est le monde sensible, le quotidien, l’ici-bas.

Ci-dessus depuis le Sheraton. Une vue du XXI° siècle : un énorme rond-point et les quatre tours Bahia en aplomb de la Cueva. Dans le présent absolu. Absolument moderne.

De l’autre côté, la vue depuis le Murdjajo, connue, archiconnue depuis toujours, avant même la basilique. Éternelle.

Dualité emblématique d’une ville brisée, dans l’espace comme dans le temps.

A l’ouest le ravin, abandonné. A l’est la ville, qui vit.

Un passé délaissé et refusé pour un présent vivant, mais à la peine.

Hier, je découvrais une perspective d’Oran depuis « l’arrière » et l’angle avoisinait la vue d’une autre photo, de Yann Arthus Bertrand.

Par « l’arrière » la ville n’est plus du tout perçue à l’identique. On est si peu habitué à la considérer par là qu’on a vite fait de perdre le nord. On n’est plus dans l’iconographie du souvenir, on est au cœur de la ville, dans le présent, même dans les années 50.

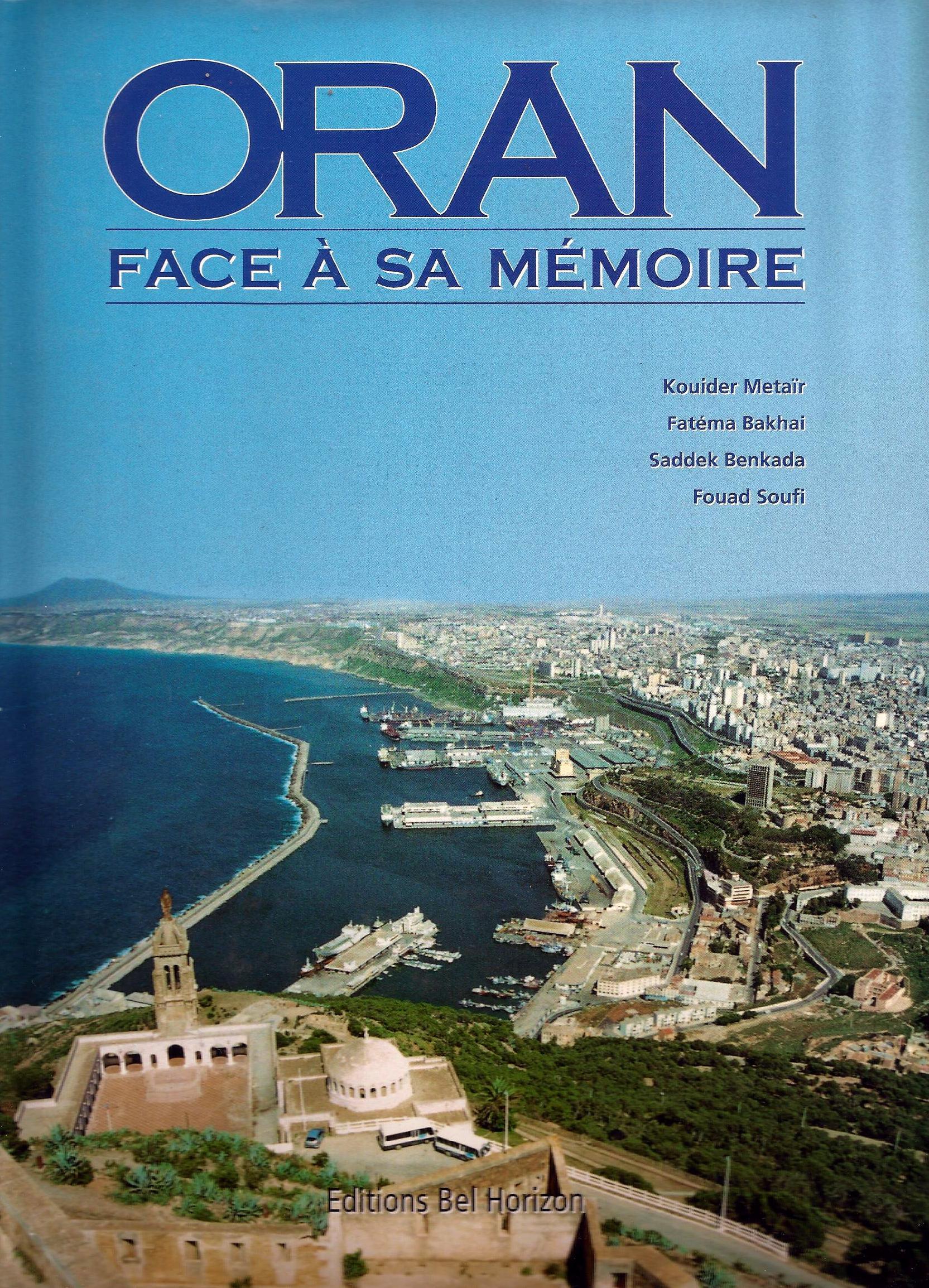

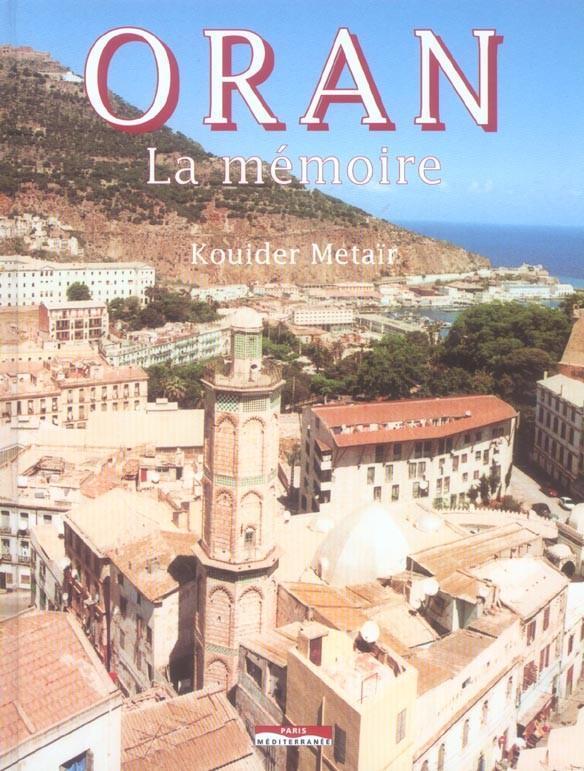

Il y a pas mal de temps déjà, je m’étais fait la même réflexion en comparant les deux livres de Kouider Métaïr sur Oran. La couverture de la première édition est très différente de la seconde.

La première regarde la ville depuis Santa-Cruz et se raccroche à toute une tradition mythologique qui va de l’Ouest vers l’Est. Elle est empreinte de sacré. Il s’agit de ne surtout pas toucher à l’ordre établi depuis des décennies.

La seconde n’a l’air de rien mais regarde Santa-Cruz depuis Sidi el-Houari, et se libère des chaînes de l’Ouest. D’une certaine manière, elle est iconoclaste. Elle parle de la mémoire, mais depuis le centre, au cœur du ravin.

Depuis le présent. Sortir à tout prix d’une iconographie ancienne.

Peut-être est-ce la raison qui m’empêche chaque jour davantage de regarder sereinement la ville depuis la basilique.

Il y a quelque chose de mortifère dans cette vue. Quelque chose de l’ordre du figé. Dans la réalité, sûrement pas. Mais en photo, c’est sûr.

Aujourd’hui, la vue de l’Est me donne de l’air et me rappelle la très belle phrase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans « Le Guépard » :

Il faut que tout change pour que rien ne change.

Paul Souleyre (mais qui est Paul Souleyre ?)